الكتّاب المشاركون:

إحالة المدنيين إلى السجون العسكرية خلال الثورة السورية:الإجراءات والمسارات والبوابات القضائية(سجن صيدنايا نموذجاً)

مُلخَّص

- تبحث هذه الدراسة في ظاهرة إحالة المعتقلين المدنيين إلى المحاكم العسكرية والاستثنائية خلال الثورة السورية 2011-2024، والتي غالباً ما أفضت إلى مسار السجون العسكرية، على رأسها سجن صيدنايا. تتناول الدراسة هذه الظاهرة بأبعادها المختلفة وما ترتب عليها من تبعات، باعتبارها واحدة من أبرز أدوات العنف المؤسسي اتساعاً وتعقيداً، خاصة بعد تحوّل إجراء إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية من استثناء قانوني إلى مسار ممنهج، انخرطت فيه الأجهزة الأمنية والقضائية وتورَّطت فيه بعض مؤسسات الدولة، لتنتج نظاماً من الإخفاء والتعذيب والإعدام.

- لمعالجة إشكاليّتها والإجابة عن أسئلتها، اعتمدت الدراسة عدة مصادر بيانات أوليّة وثانويّة، شملت آلاف الوثائق المسرّبة عن الأجهزة الأمنية عقب سقوط النظام، إضافة إلى مقابلات ميدانية مع معتقلين سابقين وقضاة ومحامين وضباط منشقين ومسؤولي هيئات حقوقية، ومراجعة النصوص القانونية والتقارير المحلية والدولية ذات الصلة.

- يُركّز المبحث الأول على رسم خارطة عامة للأجهزة والإدارات الأمنية الرئيسية في سوريا قبل سقوط نظام الأسد، بِبُناها الرئيسية وتبعياتها الإدارية وحدود اختصاصاتها المفترضة، مقابل ممارساتها وصلاحياتها الحقيقية. إن استعراض وتفكيك الأجهزة الأمنية باعتبارها الجهة الأولى المسؤولة عن عمليات الاعتقال؛ من شأنه أن يساعد بشكل كبير في تفسير وفهم منظومة الاعتقال التي أدارتها تلك الأجهزة على مدار عقود، وتحديداً بعد انطلاق الثورة السورية، كما يساهم في تحديد وفهم المسارات اللاحقة لإحالة المعتقلين المدنيين من تلك الأجهزة إلى مراكز الاحتجاز العسكرية، على رأسها سجن صيدنايا.

- يتتبع المبحث الثاني مسار المعتقلين المدنيين بعد احتجازهم من قبل الفروع الأمنية، بهدف توضيح الإجراءات الخاصة بتشكيل ملفات إحالتهم من مراكز الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية إلى “الجهات” (قضائية أو غيرها) التي ستُحدّد مصيرهم النهائي. يحاول المبحث في هذا السياق حصر المسارات المحتملة لإحالة المدنيين من داخل الأجهزة الأمنية، والتركيز على تلك المؤدية إلى صيدنايا، ثم مناقشة وتحليل المعايير التي حكمَت وأثَّرت في الوجهة النهائية لتلك المسارات.

- ينتقل المبحث الثالث إلى تتبع مسارات إحالة المعتقلين المدنيين إلى أجهزة القضاء العسكري والاستثنائي، عبر التوسُّع في صلاحيات وإجراءات وأحكام تلك الأجهزة كبوابات قضائية إلى صيدنايا، بما يسهم في توضيح المعايير القانونية-القضائية لتلك الأحكام وما ترتب عليها. وتأتي أهمية هذا المبحث من توضيح مستوى التكامل بين أجهزة الأمن والقضاء في إنتاج مسار قانوني-مني يودي إلى سجن صيدنايا، سواء كمكان إخفاء طويل الأمد، أو كساحة إعدام للمعتقلين.

- لا تقتصر أهمية الدراسة على تحليل وتوثيق ظاهرة تبدو قد انتهت بحكم سقوط الأسد وإغلاق السجن؛ وإنما تمتد نتائجها إلى محاولة منع إعادة إنتاج هذا النموذج والمسارات التي قادت إليه، عبر المساهمة في تعزيز جهود المساءلة والعدالة الانتقالية، ودعم آليات البحث عن المفقودين، إضافة إلى تغذية النقاشات حول إصلاح المؤسّسَتين القضائية والأمنية في سوريا. وفي هذا الإطار، تقترح الدراسة سلسلة من التوصيات موزّعة على عدة مستويات.

إن لحظة سقوط سجن صيدنايا العسكري ليست نهاية سجن سيئ السمعة فحسب، بل نهاية لذروة النظام القمعي، وفرصة نادرة لبداية مسار تاريخي تُبنى فيه أُسس العدالة من جديد، ويُعاد فيه تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على قاعدة الحقوق لا الخوف، وعلى أساس من الذاكرة لا الإنكار. هذا المسار، بكل ما فيه من تحديات، هو الشرط الأول لأي استقرار حقيقي، وأي مصالحة مستدامة، وأي مستقبل عادل تستحقه سوريا.

إغلاق ملف صيدنايا لا يُمثل اختباراً للذاكرة الجمعية السورية فحسب، بل هو امتحانٌ صارمٌ للسُلطات الجديدة: هل ستكون عادلة بقدر ما كان ظالماً؟ وهل ستتمكن من بناء مستقبل لا يُعاد فيه إنتاج الاستثناء تحت مسمى جديد؟

مُقدِّمة

شكَّلت منظومة الاعتقال التي بَنتَها وأدارتها الأجهزة الأمنية على مدار عقود في سوريا، أحد أبرز سمات وتجليّات “الدولة المتوحِّشة” خلال حكم آل الأسد. وذلك، بما تضمنته من سُلطات وصلاحيات عابرة للقانون، وما أنتجته من انتهاكات لحقوق وكرامات الأفراد والجماعات والمؤسّسات. إذ وظِّفت تلك المنظومة لإخضاع الدولة والمجتمع على حد سواء، وقمع الخصوم السياسيين، وأحد أهم أدوات تثبيت السُلطة الحاكمة، قبل أن تُشكِّل لاحقاً أبرز أسباب قيام الثورة عليها.

وقد مثَّلت مراكز الاحتجاز ضمن تلك المنظومة، مُتغيّراً أساسياً في إرساء معادلة الرعب والقمع، فكما شكَّل سجن تدمر العسكري أحد أبرز أماكن الاحتجاز وأكثرها رعباً في وعي السوريين خلال عهد حافظ الأسد، مثّل سجن صيدنايا العسكري المكان الأكثر وحشية في حقبة بشار الأسد، خاصة بعد انطلاق الثورة السورية عام 2011.

ورغم الطابع العسكري لتلك المراكز، إلا أنها شكَّلت الوجهة النهائية لإحالة عشرات آلاف المدنيين، عبر مسارات متعددة وإجراءات مختلفة. فمع انطلاق الثورة السورية في آذار/مارس 2011، تصاعدت وتيرة الاعتقالات التعسفية بحق المدنيين المشاركين في الثورة، ولم يكن القضاء المدني هو الوجهة الطبيعية لمحاكماتهم، بل أُحيل الآلاف منهم إلى محاكم عسكرية و/أو استثنائية (وهي محاكم تم إنشاءها بمراسيم استثنائية، تعمل خارج النظام القضائي المدني والعسكري وفق قوانين وأحكام استثنائية)(1)، في ظل غياب تام لأبسط معايير المحاكمة العادلة، لتفضي تلك الإحالات بعشرات الآلاف منهم في سجون عسكرية، على رأسها سجن صيدنايا، الذي تحوّل إلى رمز للقمع الدموي المنظَّم.

لا يمكن فهم المسارات المُعقَّدة لإحالة المدنيين إلى السجون العسكرية، خاصة سجن صيدنايا، دون التعمُّق أولاً في بُنية الأجهزة والإدارات التي شكّلت قاعدة تلك المسارات ونقطة انطلاقها، وعلى رأسها الأجهزة الأمنية. فسجن صيدنايا في جوهره ليس مجرد منشأة احتجاز، بل نقطة النهاية في سلسلة مترابطة من الممارسات الإدارية–الأمنية والقضائية، تبدأ بالاعتقال على يد أحد الأجهزة الأمنية أو المليشيات المرتبطة بها، والتي شكّلت خطوة العبور الأولى على طريق الوصول إلى سجن صيدنايا.

بالمقابل، فإن استكمال فهم وتفكيك المسارات الرسمية لإحالة المدنيين إلى السجون العسكرية، لا يستوي دون الاشتباك مع منظومة القضاء في سوريا خلال حكم آل الأسد، لا سيما بأفرعها العسكرية والاستثنائية، والتي تعد أبرز تجليات تغوّل السُلطة الأمنية على مؤسسات الدولة، بعد أن تحوَّلت إلى أداة طيّعة بيد الأجهزة الأمنية لقمع الخصوم السياسيين وإحالة عشرات الآلاف منهم إلى السجون العسكرية، مستفيدة من شبكة قوانين وتشريعات فضفاضة، سمَحَت بتوسيع نطاق المحاكمات الاستثنائية خارج الأُطر الدستورية. إذ لم تكن الإحالة إلى القضاء العسكري أو الاستثنائي عشوائية، بل خضعت لمعايير مُعقَّدة وغير مُعلنة، جمعت بين اعتبارات أمنية-سياسية وأخرى شخصية وطائفية واقتصادية، لتُفرز بذلك منظومة إحالة عُنفية، غير خاضعة للرقابة المدنية، قادت في نهايتها إلى انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية، وفق ما وثقته منظمات محلية ودولية متعددة(2).

إن ظاهرة إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري أو الاستثنائي، وبالتالي السجون العسكرية، ليست جديدة في السياق السوري، بل تضرب جذورها في مرحلة الستينيات؛ مع تصاعد الدور السياسي للمؤسسة العسكرية، خاصة بعد انقلاب حزب البعث وتسلُّمه السُلطة في آذار/مارس 1963، ولاحقاً تأسيس محاكم الميدان العسكرية ومحاكم أمن الدولة التي تجاهلت حدود الاختصاص القضائي وتوسَّعت في محاكمة المدنيين. وقد تضاعف هذا النمط إثر تسلُّم حافظ الأسد السُلطة رسمياً في آذار/مارس 1971، إذ أصبحت هذه المحاكم أداة لشرعنة العنف ضد الخصوم، لا سيما السياسيين منهم(3). ليستمر هذا النمط في عهد الأسد الابن- تموز/يوليو 2000 حتى كانون الأول/ديسمبر 2024.

بعد انطلاق الثورة السورية، ورغم إلغاء محكمة أمن الدولة عام 2011؛ إلا أن منظومة القضاء الاستثنائي بقيت مستمرة، خاصة مع استحداث “محكمة قضايا الإرهاب” عام 2012، والتي كرّست ذات الممارسات الاستثنائية، وعملت إلى جانب محاكم الميدان العسكرية في تصفية معتقلي الثورة من المدنيين أو العسكريين. وإحالة عشرات الآلاف منهم إلى سجن صيدنايا العسكري كمحطة نهائية، وبيئة احتجاز وإخفاء قسريّ تُمارس فيها أقسى أنواع الانتهاكات، بما فيها التعذيب بمختلف أشكاله والتصفية المباشرة(4)، وغيرها من الانتهاكات التي استمرَت بشكلٍ منهجيّ حتى إسقاط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وعليه، تسعى هذه الدراسة إلى البحث في ظاهرة إحالة المعتقلين المدنيين إلى المحاكم العسكرية والاستثنائية خلال الثورة السورية 2011-2024، الظاهرة التي غالباً ما أفضت إلى مسار السجون العسكرية، على رأسها سجن صيدنايا. تنطلق الدراسة بدايةً، عبر استعراض وتفكيك الأجهزة والإدارات الأمنية ببُناها المختلفة وتبعياتها الإدارية وحدود اختصاصاتها وصلاحياتها، باعتبارها قاعدة هذا المسار ونقطة انطلاقه.

تستمر الدراسة في تتبع مسار المعتقلين بعد احتجازهم داخل الأفرع الأمنية، بهدف توضيح الإجراءات الخاصة بتشكيل ملف الإحالة والمسارات المحتملة له بعد الأجهزة الأمنية، مع التركيز على تلك المؤدية إلى سجن صيدنايا العسكري كوجهة محتملة للمعتقل، ومن ثم مناقشة وتحليل المعايير (الكيفية، القانونية) التي حكمت تلك الوجهة دون غيرها. وذلك من خلال التعمُّق في دراسة منظومة القضاء العسكري والاستثنائي كغطاء “قانوني” وبوابة عبور شبه محققة إلى سجن صيدنايا، ومناقشة طبيعة اختصاصاتها وأحكامها وإجراءات التقاضي ضمنها.

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله، وتسليطها الضوء على ظاهرة إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري والاستثنائي خلال الثورة السورية وما ترتَّب عليها من تبعات، وتركيزها على سجن صيدنايا باعتباره نموذجاً صارخاً لعواقب هذه الإحالات التي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين، وشكَّلت أبرز المحطات والملفات الإنسانية والحقوقية في سياق الثورة السورية.

ولا تقتصر أهمية هذه الدراسة على مناقشة وتحليل وتوثيق ظاهرة تبدو قد انتهت بحكم سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وتحرير ما تبقى من سجناء صيدنايا وإغلاق السجن؛ وإنما تمتد نتائجها إلى محاولة منع إعادة إنتاج هذا النموذج والمسارات التي قادت إليه، عبر المساهمة في تعزيز جهود المساءلة والعدالة الانتقالية، ودعم آليات البحث عن المفقودين، إضافة إلى تغذية النقاشات حول إصلاح المؤسّسَتين القضائية والأمنية في سوريا ما بعد الأسد.

بناء على ما سبق، يتلخّص سؤال الدراسة الرئيس في محاولة فهم: لماذا تم عرض المعتقلين المدنيين خلال الثورة السورية على المحاكم العسكرية أو الاستثنائية دون المدنية؟ وما طبيعة المعايير التي حكمت مسارات الإحالة إلى سجن صيدنايا العسكري دون غيره، وماذا ترتَب عليها من تبعات؟

وضمن إطار هذا السؤال المُركَّب، تندرج مجموعة من الأسئلة الفرعية، التي تُشكل إجاباتها بُنية وهيكلية هذه الدراسة:

- ما الأجهزة والإدارات الأمنية المسؤولة عن اعتقال المدنيين قبل إحالتهم إلى سجن صيدنايا العسكري، وما تبعيّاتها الإدارية وحدود اختصاصاتها وصلاحياتها؟

- ما هي الإجراءات والآليات المُتَّبعة في تشكيل ملف الإحالة داخل الأجهزة الأمنية، وما المسارات اللاحقة المُحتملة لهذا الملف؟

- ما هي مسارات الإحالة المؤدّية إلى سجن صيدنايا العسكري بالذات، وما المعايير (قانونية، كيفية) التي حكمت تلك الوجهة دون غيرها؟

- ما هي البوابات القضائية المؤدّية إلى سجن صيدنايا العسكري، وما طبيعة اختصاصاتها وأحكامها وإجراءات التقاضي ضمنها؟

للإجابة عن تلك الأسئلة، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والذي يجمع بين رصد وتوصيف الظاهرة كما مورست في الواقع، و يساعد في تحليل أبعادها المركَّبة (قانونية، أمنية، سياسية)، والتعبير عنها كيفياً وكمياً. كما اعتمدت نوعين رئيسيين من مصادر البيانات (أوليّة، ثانويّة) تم توظيفهما بشكل تكاملي لفهم وتحليل الظاهرة محل الدراسة، وقد توزَّعت وفقاً لما يلي:

- وثائق الأجهزة الأمنية: اطَّلع فريق البحث على أكثر من 300 وثيقة مُسرّبة من سجن صيدنايا العسكري، إثر سقوط نظام الأسد، إضافة إلى مراجعته ملفات خاصة صادرة عن “إدارة المخابرات الجوية” و”شعبة المخابرات العسكرية”، والتي تضمّنت بيانات عن أكثر من 100 ألف معتقل وإحالاتهم (تحت التحقيق – تم إحالته) منذ بداية الثورة حتى عام 2017. إضافة إلى أكثر من 100 وثيقة مرتبطة بإدارة الشرطة العسكرية بشكل مباشر.

- مقابلات ميدانية: في إطار استكمال فهم بعض الجزئيات والتحقّق من بعض البيانات؛ أجرى فريق البحث ما لا يقل عن 30 مقابلة ميدانية مع عدة شرائح وأطراف ذات صلة بموضوع البحث، على رأسهم: معتقلون سابقون في سجن صيدنايا العسكري، قضاة عسكريون منشقون، محامون، ضباط منشقون عن الأجهزة الأمنية، ناشطون حقوقيون.

- دراسات وأوراق وتقارير حقوقية ذات صلة: صادرة عن جهات ومنظمات محلية ودولية، خاصة تلك التي تناولت ملف المعتقلين خلال الثورة السورية، وركّزت على دراسة المعتقلين المعروضين على المحاكم العسكرية أو الناجين من السجون العسكرية.

- نصوص قانونية ودستورية: قام فريق البحث بمراجعة المواد القانونية والدستورية المتعلقة بتبعية وصلاحيات الأجهزة الأمنية والمحاكم العسكرية والاستثنائية في سوريا. وقد تم تحليل تلك النصوص والتشريعات باستخدام أسلوب المقارنة بين النص القانوني والتطبيق العملي، والتمييز بين الإحالات القضائية الشكلية والإجراءات الأمنية الفعلية التي حكمت مصير المعتقلين، لا سيما في القضايا المتعلقة بالإحالة إلى سجن صيدنايا العسكري.

أولاً: بداية المسار..الأجهزة الأمنية في سوريا (البُنى والصلاحيات)

يُركّز هذا المبحث على رسم خارطة عامة للأجهزة والإدارات الأمنية الأساسية في سوريا قبل سقوط نظام الأسد، بِبُناها الرئيسية وتبعياتها الإدارية وحدود اختصاصاتها المفترضة، مقابل ممارساتها وصلاحياتها الحقيقية. إن استعراض وتفكيك الأجهزة الأمنية السورية باعتبارها الجهة الأولى المسؤولة عن عمليات الاعتقال؛ من شأنه أن يساعد بشكل كبير في تفسير وفهم منظومة الاعتقال التي أدارتها تلك الأجهزة على مدار عقود في سوريا، وتحديداً بعد انطلاق الثورة عام 2011، كما يساهم في تحديد وفهم المسارات اللاحقة لإحالة المعتقلين المدنيين من تلك الأجهزة إلى مراكز الاحتجاز، على رأسها سجن صيدنايا العسكري.

الأجهزة الرئيسية..البوابة الأولى إلى سجن صيدنايا

بُنيت الأجهزة الأمنية السورية وفق هيكل هرمي متعدد الرؤوس. لكن مركزية القرار فيه كانت دوماً بيد رئيس الجمهورية، وهو القائد الأعلى للجيش والقوات المُسلَّحة. وتتوزَّع السُلطة الأمنية بشكل أساسي بين أربعة إدارات/أجهزة استخباراتية رئيسية(5)، وهي:

شُعبة المخابرات العسكرية

تُعد شُعبة المخابرات العسكرية واحدة من أقدم أجهزة الاستخبارات في سوريا، وتأسّسَت بشكلها المعروف عام 1969، إذ كانت تُعرف قبلها باسم المكتب الثاني الذي تعود جذوره إلى فترة الانتداب الفرنسي(6). لاحقاً، شكّلت شُعبة المخابرات العسكرية، المعروفة أيضاً باسم “الأمن العسكري”، أحد أبرز أجهزة الاستخبارات التابعة لنظام الأسد. ورغم تبعيّتها رسمياً لهيئة الأركان العامة وبالتالي وزارة الدفاع؛ إلا أنها لعبَت أدواراً محورية في تسمية رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع، كما أنها ارتبطت بمكتب الأمن الوطني. وقد اضطلعت الشعبة بجملة من المهام، أبرزها: جمع المعلومات الاستخباراتية العسكرية، تأمين الحدود، مراقبة الاتصالات العسكرية، ومتابعة سلوكيات العناصر العسكرية للكشف عن التهديدات الأمنية الداخلية، كما كانت مسؤولة عن مراقبة مراكز الاحتجاز العسكرية.

ولم تقتصر مهامها على الجانب العسكري، بل شاركت على نطاق واسع في عمليات الاعتقال والاحتجاز والإخفاء القسريّ، ومثَّلت الجهاز الأكثر تغولاً في حياة المدنيين، إذ كانت الجهة المسؤولة عن إصدار أكبر عدد من مذكرات التوقيف بحق السوريين(7)، بالإضافة لسطوتها المعروفة داخل الجيش ذاته(8).

اعتمدت الشعبة نظاماً مرجعياً رقمياً ثلاثياً لترميز فروعها، سواء المركزية في دمشق أو الإقليمية في المحافظات، ومن أبرز فروعها المركزية: فرع التحقيق (248)، فرع فلسطين (235)، فرع المداهمة (215)، فرع المنطقة في دمشق (227)، وفرع حلب (290). إضافة إلى أقسام فرعية في مختلف المدن(9)، وكذلك مئات الحواجز والمفارز التي انتشر فيها عناصر الشعبة خصوصاً بعد عام 2011(10). علماً أن الشعبة قد أسَّسَت على مدار السنوات اللاحقة عدداً كبيراً من الميليشيات التابعة لها، والتي مارست ذات الأدوار المناطة بعناصر الشعبة، خاصة في تنفيذ الاعتقالات والانتهاكات، وأبرزها ميليشيا “درع الأمن العسكري”.

إدارة المخابرات الجوية

تُعد إدارة المخابرات الجوية إحدى أبرز وأقوى أجهزة الاستخبارات السورية، وقد تبلورت كجهاز بشكله ووظائفه خلال عام 1970 في عهد حافظ الأسد، والذي اعتمد عليها بشكل كبير بسبب خلفيته كقائد للقوى الجوية سابقاً. ورغم تبعيتها الرسمية لقيادة القوى الجوية والدفاع الجوي، وبالتالي وزارة الدفاع(11)؛ إلا أنها في الواقع عملت كجهاز مستقل، دون المرور بسلسلة القيادة العسكرية التقليدية. وقد اضطلعت المخابرات الجوية بعدد من المهام، أبرزها: جمع المعلومات المتعلقة بأمن رئيس الجمهورية وقصر الرئاسة، بالإضافة إلى مراقبة المطارات وحركة الطيران وخصوصاً العسكري. وكذلك مراقبة وضمان ولاء العناصر داخل الجيش أو الأجهزة الأمنية الأخرى، بما في ذلك التنصُّت ومراقبة سلوك المسؤولين الأمنيين والعسكريين. كما تولَّت تنفيذ العمليات العسكرية الخاصة أو حتى القيام بأدوار عسكرية كاملة(12).

بخلاف أجهزة الاستخبارات الأخرى، لم تكن تعتمد المخابرات الجوية نظام الترقيم الثلاثي لفروعها، بل اعتمدت تسمية فروعها الإقليمية بحسب المناطق العسكرية الخمسة في البلاد(13). وتملك أيضاً أقساماً ومفارز وحواجز في مختلف المدن، كما أن للإدارة فروعاً مركزية في دمشق، على رأسها “فرع التحقيق” و”فرع المهام الخاصة”، وغيرها(14).

اضطلعت إدارة المخابرات الجوية، بالإضافة للميليشيات التي أسّسَتها لصالحها خصوصاً بعد عام 2011، بدور رئيسي في تنفيذ حملات اعتقال واسعة النطاق بحق المدنيين. ونفَّذَت اعتقالات تعسفية بحق ناشطين سياسيين ومشاركين في المظاهرات، إضافة إلى مدنيين يُشتبه بمعارضتهم للنظام.

إدارة المخابرات العامة

عُرفت سابقاً باسم “إدارة أمن الدولة” قبل أن يتم تغيير اسمها رسمياً إلى “إدارة المخابرات العامة”(15)، وكانت جهازاً مستقلاً يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية، ولم تخضع لسُلطة وزارية مباشرة. وقد أنيط بها القيام بمهام متعددة تتعلق بجمع المعلومات الاستخباراتية على الصعيدين الداخلي والخارجي، بما في ذلك مكافحة التجسس، ومراقبة الإعلاميين، والناشطين السياسيين، والمعارضين، والمشتبه بهم في قضايا “الإرهاب”، بالإضافة إلى رجال الدين(16).

اعتمدت الإدارة نظاماً مرجعياً رقمياً ثلاثياً لترميز فروعها بشكل مشابه لشعبة المخابرات العسكرية. وضمت عدداً من الفروع المركزية في دمشق أهمها؛ فرع التحقيق (285)، الفرع الخارجي (279)، فرع مكافحة التجسس (300)، وفروع أخرى في كل محافظة سورية تقريباً، ولعلّ أشهر فروعها هو الفرع الداخلي (251) والمعروف أيضاً باسم فرع الخطيب بدمشق، وفرع (322) في حلب، وفرع (320) في حماه، وفرع (318) في حمص. وللإدارة كذلك أقسام ومفارز وحواجز انتشرت في مختلف أرجاء البلاد(17).

أسوة بغيرها من أجهزة المخابرات، لعبت إدارة المخابرات العامة دوراً مركزياً في تنفيذ سياسات القمع المنهجية التي اعتمدها نظام الأسد، وقد كانت الإدارة مسؤولة عن عدد كبير من الاعتقالات، وجهة فاعلة رئيسية في شبكة الانتهاكات التي هدفت إلى إرهاب المجتمع وإخماد أي مظاهر معارضة.

شعبة الأمن السياسي

تعتبر أصغر الأجهزة الأمنية من حيث الحجم، وتتبع إدارياً لوزارة الداخلية، ولكن ليس لوزير الداخلية أي صلاحيات فعلية في عملها، إلّا من النواحي الإدارية واللوجستية، بل هي من تراقب فعلياً وزارة الداخلية ابتداءً من الوزير وحتى أصغر عنصر فيها، أي أن الوزارة لا تُشرف على عملها الاستخباراتي، بل يعتبر رئيس الشعبة أقوى من وزير الداخلية ذاته، خاصة وأنه يملك علاقة مباشرة مع رئيس الجمهورية(18).

تنوَّعت مهام الأمن السياسي لتشمل مراقبة المجتمع المدني والحياة السياسية والأنشطة الثقافية والطلابية والأحزاب السياسية والأديان والشؤون العربية، بالإضافة إلى مراقبة عمل الشرطة. وقد ضمَّت الشعبة فروعاً مركزية يُعنى بعضها بالحياة السياسية أو الاقتصادية وغيرها من الجوانب الحيوية، وأهمها: فرع التحقيق، فرع الشؤون العربية والأجنبية، فرع الأحزاب والهيئات، فرع الأمن الاقتصادي، وفرع أمن الشرطة. كما ضمَّت فروعاً إقليمية في كافة المحافظات السورية عدا القنيطرة، إلى جانب أقسام ومفارز في مختلف المدن(19).

تعتبر الشعبة من أكثر الأجهزة الأمنية تغلغلاً في المجتمع واحتكاكاً بالمدنيين، مع تغطيةً لكامل البلاد وشرائح المجتمع. إذ تتطلب الكثير من معاملات المواطنين أو طلبات ترخيص الأعمال والمنشآت موافقة شعبة الأمن السياسي، والتي تعد بمثابة خزان معلومات النظام عن المواطنين(20).

مارست الشعبة، إلى جانب أجهزة المخابرات الأخرى، سياسات ممنهجة شملت الاعتقال التعسفي داخل مراكز الاحتجاز الخاصة بها، وتحوَّلت لأداة قمع أي نشاط معارض، مع اعتمادها نهج الإخفاء القسري والمعاملة اللاإنسانية بحق المعتقلين.

مكتب الأمن القومي

يُمثِّل مكتب الأمن القومي نقطة الربط الأساسية في عمل الأجهزة الأمنية الأربعة أعلاه، كما أنه يُشرف وينسق ويوجّه عملها، وقد لعبَ المكتب دوراً استشارياً رئيسياً لبشار الأسد في مختلف القضايا المتعلقة بالأمن الوطني والمفاوضات وغيرها من الشؤون الأمنية الداخلية والخارجية، بحكم اطلاعه المباشر على عمل الأجهزة الأمنية، وذلك دون أن يمتلك المكتب سُلطة حقيقية مباشرة عليها، إذ يبقى القرار الحاسم بيد رئيس النظام ورؤساء هذه الأجهزة من الضباط(21).

يتكوّن المكتب من رئيس مباشر له، بالإضافة لرؤساء الأجهزة الأمنية الأربعة الرئيسية، وهم أعضاء دائمون فيه، لكنه لا يضم ممثلين عن الشرطة العسكرية أو عن الشرطة المدنية. وتُرسل القرارات المتخذة في المكتب إلى الجهات المدنية والعسكرية والأمنية المختصة لتنفيذها، خاصة وأن المكتب شكَّل بعد 2011 المصب الأساسي بيروقراطياً للإحالات الأمنية القادمة من أجهزة المخابرات، حيث يطّلع المكتب على كافة الإحالات ويبدي موافقته عليها ليتم تنفيذها، وبالأخص تلك التي تفضي بالمعتقل إلى سجن صيدنايا العسكري.

الأجهزة الرديفة والمساعدة

الشرطة العسكرية

تُمثِّل الشرطة العسكرية ركيزة أساسية وتنظيمية في منظومة الاعتقال والإخفاء القسريّ، يقودها ضابط عسكري برتبة لواء، وتعمل تحت إشراف رئيس هيئة الأركان العامة، ضمن تسلسل هرمي ينتهي بوزير الدفاع. وقد تعدّت مهامها فرض الانضباط داخل القوات المسلحة، لتشمل الإشراف على نقل المعتقلين المدنيين والعسكريين، وحفظ بياناتهم، بما في ذلك سجلّات الوفيات داخل مراكز الاحتجاز، وحماية هذه المراكز أيضاً(22).

ولعلَّ أهم ما يبرّر طرح الشرطة العسكرية في سياق البُنى الرئيسية للأجهزة الأمنية المسؤولة عن إدارة منظومة الاعتقال؛ هو اضطلاعها، إضافة لمهامها السابقة، بمسؤولية إدارة السجون العسكرية في سوريا، إذ تخضع الأخيرة لإشراف مباشر من فرع التحقيق والسجون التابع للشرطة العسكرية، بعيداً عن أي رقابة مدنية أو قضائية مستقلة. وتؤكد شهادات موثَّقة أن ممارسات التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسريّ لم تكن استثناءً داخل هذه السجون، بل سياسة ممنهجة حيث قُتل أو أعدم أو غيّب آلاف من السوريين، في ظل انعدام المعايير الدنيا للرعاية والعدالة خاصة في المنشآت الثلاث الأكثر شهرة خلال سنوات الثورة السورية، وهي:(23)

- سجن صيدنايا العسكري: وهو السجن العسكري الأول، ويُعرف بأنه الأكثر شهرة ورعباً، ويقع على بُعد 30 كيلومتراً شمال دمشق، بالقرب من مدينة صيدنايا، ويضم مبنيين يتميز الأول بتصميم شعاعي فريد مكوَّن من ثلاثة أضلاع ويُشار إليه بـ”السجن الأحمر”/المبنى الأحمر، وهو مخصّص لمعتقلي الرأي والمعتقلين على خلفيات سياسية من المدنيين والعسكريين. كما يضم السجن مبنى رئيسياً آخر يُشار إليه بـ “السجن الأبيض”، مخصّص لأفراد الجيش المحكومين بجرائم عسكرية مرتبطة بالجيش ذاته.

- سجن تدمر العسكري: يقع في مدينة تدمر بمحافظة حمص، وعُرف بسجله الدموي منذ ما قبل الثورة، وارتبط بالذاكرة الجمعية السورية عن السجون السياسية. وفي أيار/مايو 2015 دَمَّر تنظيم “داعش” قسم منه بعد سيطرته على المنطقة، ورغم استعادته لاحقاً من قبل قوات الأسد، إلا أنه بقي خارج الخدمة.

- سجن البالوني العسكري: يُعرف أيضاً باسم سجن “اللجنة الرباعية” وهو السجن العسكري الثالث، ويقع في مدينة حمص وكان في الأصل مخصّصاً للعسكريين فقط، لكن مع بداية الثورة السورية تحوّل إلى مركز لاحتجاز مدنيين وعسكريين على حد سواء.

إدارة الخدمات الطبية

تتبع المشافي والمراكز الصحية العسكرية لإدارة الخدمات الطبية، والتي تتبع بدورها لهيئة الإمداد والتموين في رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة. وبالرغم من دورها الظاهري كمرافق صحية تابعة للجيش(24)، إلا أنها أدّت وظائف أبعد ما تكون عن العلاج والرعاية الصحية، لتتحوّل إلى أدوات إدارية في منظومة الانتهاكات. إذ لعبت إدارة الخدمات الطبية، من خلال المشافي العسكرية التابعة لها، دوراً محورياً في منظومة الاعتقال، لا سيما بعد عام 2011، سواء نُقِلَ المعتقل إليها لتلقي العلاج، أم أُحيل إليها جثة هامدة تمهيداً لنقله إلى المقابر الجماعية.

مارست المستشفيات العسكرية، خاصة تلك التي في العاصمة دمشق ومحيطها، أدواراً أساسية في منظومة القتل وطمس الحقيقة، وأبرز تلك المستشفيات: مشفى تشرين العسكري الواقع في حي برزة بدمشق، مشفى “الشهيد يوسف العظمى” المعروف باسم “المزة العسكري” وترميزه (601)، مشفى “الشهيد الطبيب محمد عبيسي” المعروف باسم “حرستا العسكري” وترميزه (600)، وكذلك مشفى “الشهيد الطبيب خالد سقا أميني” المعروف باسم “قطنا العسكري” وترميزه (605). وقد كانت تلك المستشفيات تستقبل جثامين المعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز، وتُسجِّل الوفاة رسمياً على أنها ناجمة عن “أسباب طبيعية”، غالباً دون تحقيق أو مراجعة، وفي بعض الأحيان مارس منتسبوها القتل والتعذيب المباشر بحق المعتقلين(25).

تخضع المشافي العسكرية لحماية من قبل الشرطة العسكرية، حيث يوجد في كل مشفى مفرزة خاصة لحماية السجن وكذلك المساهمة في الانتهاكات الحاصلة فيه، إضافة لذلك وضِعَت مفارز من قبل شعبة المخابرات العسكرية في بعض المشافي لزيادة الحماية ومراقبة كوادرها، وكذلك ضمان عدم تسريب أي أخبار منها(26).

ظهرت أسماء هذه المشافي وغيرها في شهادات ناجين ومنشقين، كمواقع شهدت وفاة محتجزين وإهمالاً طبياً متعمّداً، وكذلك تعذيباً جسدياً ونفسياً، بالإضافة إلى تصفية مباشرة ترقى لمستوى الإبادة بحق المعتقلين. كما لعبت هذه المستشفيات دوراً رئيسياً في تزوير شهادات الوفاة وإخفاء الأسباب الحقيقية للقتل، مما جعلها جزءاً فاعلاً في سلسلة الإخفاء والتضليل.

مارست مختلف الأجهزة المذكورة أعلاه، بشعبها الرئيسية وما يتبع لها من فروع ومليشيات في المحافظات، ومايرتبط بها من إدارات؛ عمليات اعتقال واسعة النطاق، خاصة بعد انطلاق الثورة السورية عام 2011. ساعدها في ذلك عدم خضوعها لأي رقابة قضائية أو إدارية أو مالية، وتمتعها بصلاحيات مطلقة في الاعتقال والاستجواب والتصفية، مع احتفاظ كل جهاز بمنظومة سجون خاصة به وقواعده التشغيلية المنفصلة. وقد أنتج هذا النموذج الأمني ما وصفته اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإنسان بـ “الدولة الأمنية متعددة الرؤوس”(27)، حيث تغيب أي معايير قانونية موحّدة، وتسود الاعتبارات السياسية والطائفية والشخصية في اتخاذ قرارات مصيرية بحق المدنيين، على رأسها الاعتقال، ثم الإحالة إلى مسار القضاء العسكري أو الاستثنائي، وبالتالي سجن عسكري كسجن صيدنايا.

تبدأ رحلة المعتقل من لحظة إلقاء القبض عليه على يد أحد تلك الفروع أو الأجهزة الأخرى من أماكن مختلفة، سواء حاجز عسكري أو مداهمة منزلية أو توقيف في مكان العمل أو الجامعة، وغيرها من الأماكن. ولم يكن هناك ما يسمى “ضبط عدلي” أو إشراف قضائي في هذه العمليات، بل كانت تُنفَّذ من قبل عناصر الأجهزة الأمنية المختلفة أو وحدات الجيش والدفاع الوطني (وزَّعَت الأفرع الأمنية نشرات بأسماء المطلوبين عليها) معظمها بدون مذكرات توقيف، أو أوامر قضائية، أو حتى التعريف بسبب الاعتقال.

ثانياً: بعد الاعتقال.. ملف الإحالة (الإجراءات، المسارات، المعايير)

منذ لحظة دخول المعتقل إلى مراكز الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية، تبدأ سلسلة من الإجراءات التي ستحدد طريقه ومصيره اللاحق، والذي سيُرسَم ضمن منظومة قسريّة موازية للقانون وتحت غطاءه، تتخذ من الغموض الأمني استراتيجية دائمة ونظاماً يُدير الاعتقال بوصفه أداة حكم لا إجراءاً قانونياً. إذ تتحوّل الأجهزة الأمنية إلى سُلطات موازية تتجاوز القضاء وتُوجههُ، لتُنتج بذلك مساراً “مؤسّسَياً” لإحالة المدنيين نحو القضاء العسكري أو المحاكم الاستثنائية، وبالتالي نحو السجون العسكرية، وعلى رأسها سجن صيدنايا، بهدف الإخفاء القسريّ طويل الأمد أو التصفية.

يتتبع هذا المبحث مسار المعتقلين المدنيين بعد احتجازهم من قبل الأجهزة الأمنية وفروعها، بهدف توضيح الإجراءات الخاصة بتشكيل ملفات إحالتهم من مراكز الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية إلى “الجهات المختصة” التي ستُحدّد مصيرهم النهائي. وفي هذا السياق، يسعى المبحث إلى حصر المسارات المحتملة لإحالة المعتقليين المدنيين، والتركيز على تلك المؤدية إلى سجن صيدنايا العسكري، ومن ثم مناقشة وتحليل المعايير التي حكمَت وأثَّرت في الوجهة النهائية لتلك المسارات.

الإجراءات..بيروقراطية-أمنية

بعد الاعتقال على يد أحد الأجهزة الأمنية، يُنقل المعتقل إلى أحد الفروع أو الأقسام الأمنية الكبرى في مدينته/بلدته أو في العاصمة دمشق. وبعد ما يعرف بـ “حفلة الاستقبال”/التعذيب الخاصة بكل فرع، يتم توزيعهم بحسب الزنازين والأقسام داخل الفرع. إذ يتبع لكل قسم عدة زنازين ومكاتب تحقيق، يرتبط عددها بحجم وأهمية كل قسم، وكذلك بحجم وأهمية الفرع ذاته.

مع دخول الفرع والتسجيل كمعتقل في قيوده، تبدأ مرحلة التحقيق الأمني، والتي قد تكون فورية أو تتأخر، وقد تستمر من بضعة أيام إلى عدة أشهر، وفي أحيان أخرى تمتد لأكثر من سنة، يتعرض خلالها المعتقل للإذلال والتعذيب الجسدي والنفسي الشديد، إضافة إلى الحرمان من الطعام والرعاية الطبية، وقد يواجه مصير الموت خلالها، وفي أغلب الحالات لا يعرف الأهل مكان وجوده، ما يجعل الاعتقال إخفاءً قسريّاً موصوفاً.

ولا تتم عمليات التحقيق وما يصاحبها من إجراءات عقابية ضمن إطار قانوني واضح، بل بوصفها أداة أمنية يُراد منها انتزاع الاعترافات التي ستُستخدم لاحقاً في تشكيل “الملف الأمني”، أو مايعرف إجرائياً بـ “إضبارة التحقيق”، والتي ستُحدِّد مسار الإحالة اللاحق إلى القضاء أو جهة مختصة أخرى كفرع أمني آخر أو شرطة عسكرية أو غيرها، وبالتالي سترسُم المصير النهائي للمعتقل.

أما بالنسبة للاعترافات، فبحسب الشهادات الميدانية والتقارير الحقوقية المحلية والدولية؛ فإنها تنزع، حتى في قضايا غير خطرة، تحت التعذيب بوسائل وأساليب متعددة ومختلف أنواع التهديد التي تصل للاغتصاب أو ممارسته، أو حتى القتل، ويُطلب من المعتقل أن يوقِّع على أوراق لا يُعرف مضمونها. لاحقاً، تُشكِّل تلك الاعترافات المنتزعة خلال مرحلة التحقيق أساس “إضبارة التحقيق”، والتي تعكس الصورة الأولى لتغوُّل الأجهزة الأمنية على القضاء، فمن خلال تشكيل “إضبارة التحقيق” مارست مختلف الأجهزة الأمنية صلاحيات شبه قضائية، لا سيما في “توصيف” أفعال المعتقلين وتحديد تبعية قضاياهم ووجهتها اللاحقة، أو حتى تقرير مصيرهم داخل الفروع.

إن هذا التداخل والتغوُّل من الأجهزة الأمنية على القضاء، لن يتجلّى فقط في نتائج المحاكمات لاحقاً، بل سيبدأ منذ اللحظة الأولى للاعتقال. إذ يتولى المحققون الأمنيون كتابة محاضر الاتهام والتحقيق، والتوصية بالإحالة، ثم تأخُذ هذه الملفات مسارها في دورة إدارية-بيروقراطية داخل الجهاز الأمني والإدارات التي يرتبط بها في أعلى المستويات، قبل أن تُرسل مباشرة إلى الجهات القضائية أو العسكرية أو المدنية المختصة.

وفي هذا السياق، راجع فريق البحث عدة ملفات خاصة مُسرَّبة عن “إدارة المخابرات الجوية” و”شعبة المخابرات العسكرية”، وقد تضمنت بيانات عن أكثر من 100 ألف معتقل وإحالاتهم (تحت التحقيق – تم إحالته) منذ بداية الثورة حتى عام 2017(28). وبعد التأكُّد من دقة البيانات ومراجعتها، تبيَّن أنه: في نهاية مرحلة التحقيق، يُصدِر المُحقِّق المسؤول توصية تُحدّد مصير المعتقل والجهة التي ينبغي إحالته إليها. وبعد صدور تلك التوصية، لا تُنفذ مباشرة، بل تُرفع إلى رئيس قسم التحقيق، والذي يراجع أو يُعدِّل قبل أن يرسلها إلى رئيس الفرع الأمني، والذي يضيف رأيه أو يُعدِّل أو يصادق عليها، ويتم تسجيلها في “مقترح العميد رئيس الفرع”، ثم تُحال إلى مدير الجهاز الأمني المختص (مدير إدارة المخابرات الجوية مثالاً).

لاحقاً، بعد إحالة الإضبارة/الملف إلى رئاسة/إدارة الجهاز الأمني المسؤول عن الفرع المعني، يُصدِر “اللواء” قراره النهائي بالموافقة على الإحالة أو تعديلها، ثم تذهب إلى مكتب الأمن القومي، ويُرفَق القرار بمذكّرة رسمية تحمل رقماً وتاريخاً، وبذلك تكتسب الإحالة صفة التنفيذ، ويُنقل المعتقل إلى الجهة القضائية المحدَّدَة في المذكرة النهائية المبنية على التوصية (سواء قضاء العسكري، أو محكمة الإرهاب، أو محكمة الميدان العسكرية، أو حتى قضاء مدني) دون الرجوع إلى سُلطة قضائية مُستقلة. وتجدر الإشارة هنا، أن الإحالة إلى جهات قضائية-عسكرية مُحدَّدَة، كمحكمة الميدان العسكرية، قد يستدعي توقيع وزير الدفاع، وهذا ماتم مُلاحظته في مراجعة إحالات المعتقلين الصادرة عن “إدارة المخابرات الجوية” و”شعبة المخابرات العسكرية”.

وبغض النظر عن الوجهة القضائية النهائية للإحالة، فإن الملاحظ بشكلٍ جليّ أن ملفات الإحالة الصادرة عن الأجهزة الأمنية؛ تُعتَمَد من قبل الجهات القضائية بوصفها أدلة قاطعة لا تُراجع ولا تُحقّق، وغالباً لا تُعرض حتى على المتهم أو محاميه (لا تسمح محاكم الميدان بوجود محام). وقد ساهمت هذه البُنية الإدارية–الأمنية بـ”إضفاء مظهر قانوني على إجراءات تعسفية بحتة”، وأسهمت في إخفاء عشرات آلاف المدنيين في “مسالخ بشرية” ضمن مباني الأفرع الأمنية أو في سجن صيدنايا العسكري، دون أي أثر قانوني رسمي لاحتجازهم يمكن التوصل إليه بشكل يسير أو مقونن من قبل أهالي المعتقلين(29).

وجهة الإحالة.. مسارات محتملة

يُشكِّل ملف التحقيق بما يتضمنه من اتهامات واعترافات مُنتزَعة، وتوصيات المحقّقين، ومصادقة رؤساء الأفرع والأجهزة الأمنية؛ العامل الحاسم في تحديد مسار إحالة المعتقل إلى الجهة التي ستحدّد مصيره، وذلك إن نجا خلال هذه الرحلة ولم يلقى حتفه داخل الأفرع الأمنية. إذ يبقى المعتقل داخل سجون الأفرع الأمنية ريثما تكتمل دورة الإجراءات الخاصة بملفه، والتي لا يُعتبر طرفاً فيها أبداً، بقدر ما هو ملف ضمن سلسلة إجراءات أمنية-بيروقراطية لابد أن تكمل دورتها، سواء كان صاحب الملف ميتاً أو على قيد الحياة.

يَرسُم قرار الإحالة الصادر عن الأجهزة الأمنية احتمالات عدة لمسار المعتقلين اللاحق، وتتوقف تلك الاحتمالات على عوامل مختلفة، تتعلق بطبيعة القضية والتهم والاعترافات المُنتزعة وطبيعة الجهاز الأمني واعتباراته، إلا أنها في النهاية لابد وأن تفضي إلى مسارات محددة تقريباً.

ولضبط تلك المسارات ووجهتها؛ قام فريق البحث، إضافة إلى المقابلات الميدانية والاطّلاع على التقارير والدراسات ذات الصلة، بمراجعة الملفات المُسرَّبة عن “إدارة المخابرات الجوية” و”شعبة المخابرات العسكرية”، والتي تضمَّنت بيانات عن أكثر من 100 ألف معتقل وإحالاتهم(30)، وذلك في محاولة لرسم المسارات المحتملة لإحالة المعتقليين المدنيين من الأفرع الأمنية، وتحديد الجهات الرئيسية التي تتم الإحالة إليها، سواء مدنية أو عسكرية أو قضائية، والتي شكَّل أغلبها ممرات عبور إلى سجن صيدنايا العسكري. وعليه، تتنوَّع وتتوزَّع مسارات إحالة المعتقلين من داخل الأجهزة الأمنية، وفقاً للاحتمالات التالية:

الإحالة إلى محكمة الميدان العسكرية

تُعد محكمة الميدان العسكرية من أخطر المحاكم الاستثنائية التابعة للقضاء العسكري، وقد تأسَّسَت بموجب المرسوم التشريعي رقم 109 لعام 1968(31)، لتُستخدَم في زمن الحرب والعمليات العسكرية الطارئة، وكانت تختص بمحاكمة العسكريين، قبل أن يقوم حافظ الأسد بتوسيع اختصاصها عبر المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 1980، والذي شمل النظر في القضايا في حال “وقوع اضطرابات داخلية”(32)، مما سمح بعرض شرائح واسعة من المدنيين أمامها.

وخلال السنوات الأولى للثورة السورية، لم تكن معايير وسياسات الإحالة إلى محكمة الميدان العسكرية من قِبل الجهات الأمنية واضحة المعايير، إلا أنها بدأت تتضح أكثر باتجاه القضايا المتعلقة بالحراك المُسلَّح، إذ وظِّفت المحكمة بكثافة بعد 2011، ولعلَّ ما يؤكد ذلك هو إنشاء النظام في عام 2012 محكمة ميدانية ثانية (غرفة ثانية) لمواكبة الزيادة في عدد المعتقلين المحالين إليها(33).

وقد تبنَّت كافة الأجهزة الأمنية الأربعة سياسة، بنسب متفاوتة، إحالة أعداد كبيرة من الموقوفين لديها إلى محكمة الميدان، وفي بعض الأفرع تُشكَّل لجنة لمقابلة الموقوفين المحالين إلى محكمة الميدان العسكرية، ولجنة أخرى للمعادين من المحاكم، خاصة وأن في بعض الحالات تتم الإعادة من محكمة أخرى كـ”الإرهاب” ليتم بعدها تحويل المعتقل إلى محكمة الميدان العسكرية أو العكس. وبحسب ملفات الإحالة التي اطّلع عليها فريق البحث، ففي حالات نادرة جداً (حالتين)، طلبَت محكمة الميدان العسكرية إعادة التحقيق مع معتقلين اثنين (أشقاء)، ولم يتم تبيان السبب وراء ذلك(34)، ما يؤكد على أنها تعتمد ملف التحقيق المُرسل من الأجهزة الأمنية كملف نهائي دون إعادة النظر فيه.

تولَّت المحكمة إضفاء الصفة القانونية-الشكلية على قرارات الأجهزة الأمنية في تصفية المعتقلين، إذ في الغالب تصدر أحكامها بالإعدام أو المؤبد في سجن صيدنايا العسكري، دون إعلام المعتقل أو ذويه، حيث يُنفّذ الحكم بعد فترة في سجن صيدنايا أو يُترك المعتقل عرضة للتصفية وهو يقضي محكوميته في السجن ذاته. وقد استمر عمل المحكمة ككل حتى إلغاءها في أيلول/سبتمبر 2023(35).

ووفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد وثّقَت ما لا يقل عن 14843 حكماً بالإعدام صدر عن محاكم الميدان العسكرية في سوريا منذ آذار2011 وحتى آب 2023، خُفّض منها لعقوبة السجن/الاعتقال المؤقت أو المؤبد مع الأعمال الشاقة ما لا يقل عن 6971 حكماً كان معظمهم في مراكز الاحتجاز خلال فترة التوثيق، بينما نُفِّذَت عقوبة الإعدام ضد 7872 شخصاً آخرين، من بينهم 114 طفلاً و26 سيدة و2021 من العسكريين. جميعهم لم تُسلّم جثامينهم، ولم يتم إخبار ذويهم بإعدامهم بشكل رسمي، وتعتقد الشبكة أن هذه الحصيلة تمثل الحد الأدنى من عمليات الإعدام الحقيقية التي طُبّقت ضد المعتقلين والمختفين قسريّاً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات نظام الأسد(36).

الإحالة إلى محكمة “قضايا الإرهاب”

أُحدِثَت محكمة “قضايا الإرهاب” كوريثة لمحكمة “أمن الدولة” الاستثنائية، بموجب القانون رقم 22 لعام 2012(37)، وذلك إثر إصدار قانون “مكافحة الإرهاب” رقم 19 لعام 2012(38)، بعد أكثر من عام على إلغاء “محكمة أمن الدولة”. ويفترض أن تختص المحكمة بالنظر في الجرائم المتعلقة بـ”مكافحة الإرهاب”، لكن هذا المفهوم بقي سائلاً وفضفاضاً كنص قانوني، ما فتح المجال لاستخدامه بهدف تجريم أي شكل من أشكال المعارضة أو حتى النشاط السلمي، وحُكم بموجب قانونها عشرات آلاف القضايا المرتبطة بالمظاهرات، وتوزيع المنشورات، التوثيق الصحفي، النشاط الحقوقي، وحتى تقديم الإسعافات للمتظاهرين، وغيرها(39).

باتت الإحالات من قبل مختلف الأجهزة الأمنية إلى محكمة “الإرهاب” مساراً شائعاً بعد عام 2012، خاصة للناشطين المدنيين؛ من إعلاميين، إغاثيين، متظاهرين غير المسلحين، وغيرهم. إذ يُحال المعتقل إلى النيابة الخاصة بالمحكمة، ثم يُعرَض على قاضي تحقيق لا يملك صلاحية مراجعة التحقيق الأمني، بل يعتمد كليّاً على محاضر الأجهزة الأمنية، دون تحقيق مستقل.

وغالباً ما تَرفُض المحكمة طلب إخلاء السبيل دون إبداء الأسباب، وتَعقُد جلسات استجواب شكلية للمعتقلين، تُقرأ عليهم فيها التهم جاهزة، ويُمنع المحامون – في أغلب الأحيان – من الاطلاع على ملفات موكّليهم أو تقديم دفاع فعلي. كما يمكن أن يلعب المحامون في بعض القضايا دور الوسيط بين ذوي المعتقل والقاضي من أجل تقديم “فدية مالية” بهدف تخفيف الحكم أو إخلاء سبيل المعتقل، وينتهي الأمر بالإرسال إلى قاضي الجنايات في محكمة الإرهاب، حيث يُحكم المتهم.

وتشير البيانات المسرّبة من أرشيف النظام، وكذلك تقارير “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، والشهادات الميدانية؛ إلى أن محكمة الإرهاب كانت أداة رئيسية في إحالة المعتقلين إلى سجن صيدنايا العسكري (بشكل أقل من محكمة الميدان العسكرية)، بعد محاكمتهم ليس فقط وفق “قانون الإرهاب”، بل وفق كافة قوانين العقوبات النافذة، بما فيها قانون العقوبات العام، كما أحالت المحكمة آلاف المعتقلين إلى سجون مختلفة، بينما أبقت آخرين قيد الاعتقال المفتوح دون محاكمة لسنوات(40).

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت في تقريرها الصادر عام 2020، بأن محكمة الإرهاب نظرت بـ 90560 قضية منذ تأسيسها وحتى تاريخ صدور التقرير. وأضافت أن 10766 شخصاً بينهم 896 سيدة و16 طفلاً كانوا لا يزالون يخضعون للمحاكمة أمامها في ذلك الوقت. علماً أن المحكمة قد أصدرت ما لا يقل عن 20641 حكماً بالسجن، وما لا يقل عن 2147 حكماً بالإعدام معظمها صدر غيابياً، بالإضافة لـ 3970 حالة حجز على الممتلكات(41).

الإحالة إلى القضاء العسكري

رغم أن القانون السوري ينصّ على أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري لا تجوز، باستثناء حالات محددة، إلا أن القضاء العسكري استُخدِمَ على مدار عقود كساحة لمحاكمة النشطاء والسياسيين المدنيين، خاصة خلال سنوات الثورة، مستنداً إلى إحالات قادمة من أفرع المخابرات، لا إلى أدلة جنائية أو إجراءات قانونية منضبطة. ساعد في ذلك الاختصاصات الواسعة للقضاء العسكري، والتي مكّنته من محاكمة شرائح عدة من المدنيين، ناهيك عن سعة صلاحياته في تحديد المرجعية القضائية والقانونية لمحاكمتهم، والتي لم تقتصر على قانون العقوبات العسكرية، بل شملت مواد من قانون العقوبات العام وغيرها من القوانين، خاصة في الجرائم الواقعة على السُلطة العامة، بما فيها ذم وقدح رئيس الجمهورية.

غالباً ما استُخدمت تلك السعة القانونية كذريعة لإحالة مدنيين إلى المحاكم العسكرية خارج إطار اختصاصها الطبيعي، لتفتح الباب أمام استخدامه كسُلطة قضائية-استثنائية بأغراض سياسية وأمنية. وقد بيّن تقرير لجنة التحقيق الدولية أن المحاكم العسكرية “عملت كامتداد مباشر لأجهزة المخابرات، وأصدرت أحكاماً بناء على تقارير أمنية سرية واعترافات انتُزعت تحت التعذيب”، وهو ما أكدته أيضاً منظمات دولية كـمنظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”(42).

وتجدر الإشارة إلى أنه، وفي ضوء التداخل في الاختصاص بين الجهات القضائية، قد تُحال بعض قضايا المعتقلين ابتداءً إلى القضاء العسكري. وفي حال صدور حكم بالبراءة عن التهم ذات الطبيعة العسكرية، يُصار إلى إحالة القضية إلى القضاء المدني للنظر في باقي التهم المنسوبة إليهم.

الإحالة إلى القضاء المدني

خلال الأشهر الأولى للثورة، وفي حالات محددة أو حين تكون التهمة غير سياسية بوضوح، يُحال المعتقل إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق في القضاء المدني. حيث يُفتح ملف دعوى، وتُتاح نظرياً ضمانات إجرائية كالتمثيل القانوني والمحاكمة العلنية. هذا المسار كان شائعاً قبل 2012 لبعض قضايا التظاهر الفردي، أو للمعتقلين من النساء وكبار السن في حالات غير “أمنية”، وغالباً ما ينتهي المسار بالإفراج أو الإرسال إلى سجون مدنية في حال الحكم بالسجن.

بالمقابل، يملك القضاء المدني صلاحية إصدار أحكام الإعدام في بعض الجرائم، خصوصاً في القضايا التي يُصنّفها القانون على أنها “بالغة الخطورة”، مثل جرائم القتل العمد أو الأعمال المرتبطة بـ”الإرهاب”. وتختص محاكم الجنايات المدنية عادة بالنظر في هذه القضايا، وتصدر أحكامها بعد جلسات علنية من المفترض أن تراعي ضمانات المحاكمة العادلة، إلا أن ذلك كثيراً ما يُنتهك في الممارسة. فقد وثَّقَت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بين نيسان/أبريل 2019 وتموز/يوليو 2020، إصدار 58 حكماً بالإعدام، إضافة لأحكام أخرى بالسجن لفترات متفاوتة وأحكام بالإعتقال والحجر والتجريد المدني ضد 80 شخصاً، وجاءت معظم الأحكام على خلفية تهم تتعلق بـ “الإرهاب”(43).

الإحالة إلى فرع أمني آخر

في بعض الحالات، لا يتم تحويل المعتقل مباشرة إلى جهة قضائية، وإنما قد يحال إلى فرع أمني آخر أو أكثر دون تسوية قانونية. إذ تشير الشهادات والتقارير الحقوقية إلى أن التنقُّل بين فروع أمنية مختلفة، خلال أو بعد انتهاء التحقيقات، كان شائعاً، على سبيل المثال؛ يبدأ المعتقل رحلته في المخابرات الجوية، ثم يُنقل إلى فرع التحقيق العسكري (248)، ثم إلى فرع فلسطين (235) أو غيرها. وغالباً مايرتبط هذا النوع من الإحالات بأسباب تتعلق بصلاحيات الأفرع ونطاقاتها، أو الرغبة في استخلاص “اعترافات” إضافية، أو وجود تداخل مع قضايا أو أشخاص آخرين في تلك الفروع.

وخلال هذه التنقُّلات القسريّة، يعيد كل فرع إجراءاته الخاصة في التحقيق والتعذيب، وقد تستمر التنقُّلات لعدة أشهر، وفي حالات نادرة سنوات، وقد تشمل عدة أفرع. فبحسب تقرير “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” الذي تناول 400 عينة تم تحويلها إلى سجن صيدنايا العسكري، تنقلت 41.47% من العينة بين فرعين أمنيين على الأقل قبل الوصول إلى سجن صيدنايا، بينما 30.71% مروا على فرع واحد، في حين تنقّلت 22.57% من العينة بين 3 أفرع، ومرّت 6% من العينة بين 4 أفرع وأكثر تتبع مختلف الإدارات والأجهزة الأمنية (44).

ويقتضي التنويه في هذا السياق، بأن فروع الأجهزة الأمنية في المحافظات لا تملك صلاحية إرسال/إحالة المعتقلين إلى سجن صيدنايا بشكل مباشر، بل يجب أن تتم العملية عن طريق الفروع المركزية لأجهزة المخابرات المتنوِّعة، وبالتالي يكون من الطبيعي أن يمرّ المعتقل على أكثر من فرع على الأقل في حال كان من محافظات أخرى غير دمشق وريفها، بينما يعود البعض إلى الفرع الأول بعد مروره بثلاثة أو أربعة فروع.

وتجدر الإشارة، بأن المعتقل لا يكون طرفاً في أي إجراءات قانونية عادلة خلال تلك التنقلات، بل هدفاً لمجموعة من الأجهزة، وعينة تجارب لممارسات أمنية متداخلة، تبدأ بتعذيب ممنهج وإهمال طبي قد يفضي إلى الموت أو التصفية داخل الفرع، أو توصية بناء على اعترافات “منتزعة” تُنهي مصيره أمام إحدى المحاكم العسكرية أو الاستثنائية.

الإحالة إلى سجن صيدنايا مباشرة

في بعض الحالات، وبسبب ضغط الأعداد الكبيرة من المعتقلين في الأفرع الأمنية، أو ضغط الملفات الكثيرة المعروضة على محاكم الميدان أو “الإرهاب” أو غيرها من المحاكم العسكرية؛ يتم إرسال المعتقلين إلى سجن صيدنايا مباشرة دون محاكمة، إلى حين عرضه على المحكمة المختصة، وهي حالة تشبه الإيداع في السجن لصالح الفرع، ريثما يتم الانتهاء من ملف القضية، خصوصاً إن كانت متشابكة ومُعقَّدة.

لاحقاً، يتم نقل المعتقلين من سجن صيدنايا إلى المحكمة المختصة، ومن ثم إعادتهم إليه ضمن ظروف قاسية وغير إنسانية. إذ يُنقل المعتقلون غالباً في شاحنات مُغلقة تُعرف باسم “برادات اللحوم”، أو في حافلات ركّاب بيضاء صغيرة، ويكونون أثناء النقل مُكبّلي الأيدي ومعصوبي الأعين. وقد تمرّ الرحلات بين المحكمة والسجن بمشفى تشرين العسكري أحياناً، حيث يتم تحميل أو تفريغ الجثث في نفس المركبات، مما يزيد من قسوة التجربة النفسية والجسدية للمعتقلين الأحياء أثناء نقلهم(45).

الإحالة إلى مشفى عسكري

نادراً ما يحصل المعتقل داخل أفرع الأجهزة الأمنية على مراجعة طبية، أو يُعرض على طبيب شرعي، حتى في حالات الإصابات البالغة. وقد يتم الاستعانة أحياناً بطبيب الفرع، إذ تحتوي أغلب الأفرع بداخلها على قسم طبي يدعى قسم المستوصف. وفي حال تدهور الحالة الصحية بشكل كبير نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي، فقد يُرسل المعتقل إلى أحد المشافي العسكرية.

ولا يتم قرار التحويل إلى المشفى العسكري، إلا بموافقة أمنية من ضابط التحقيق و/أو رئيس الفرع، وغالباً بعد تفاقم الحالة إلى حدٍّ يهدد حياة المعتقل. إذ يُستخدَم التحويل كإجراء مؤقت للسيطرة على التدهور الجسدي، لا لإنقاذ حياة المعتقل(46)، خاصة إذا كان الفرع مُهتماً بإبقائه على قيد الحياة، سواء لاستخلاص اعترافات إضافية، أو بسبب دفع رشاوى أحياناً من قبل ذويه، أو في حالات نادرة لأهميته في عمليات تفاوض لاحقة.

يُنقل المعتقل إلى المشفى مُقيّداً، برفقة عناصر من الشرطة العسكرية و/أو عناصر من فرع الأمن الذي يعتقله، ويُحتجز في جناح خاص بالمعتقلين داخل المشفى، غالباً في ظروف لا تختلف كثيراً عن السجن؛ حراسة مشدّدة، منع زيارات، ومراقبة مستمرة. وقد أشارت الشهادات إلى أن الكثير من المعتقلين لا يتلقّون علاجاً حقيقياً، بل يُكتفى بإجراءات أوليّة تُبقيهم على قيد الحياة مؤقتاً. بينما يتعرض بعضهم للضرب حتى أثناء وجوده في سرير المشفى، وتُمنع عنه المسكّنات أو الرعاية الملائمة، ما يجعل الإحالة للمشفى أداة لتأخير الوفاة، لا لإنقاذ الحياة. وبعد تحسّن الحالة جزئياً، أو استقرارها من وجهة نظر الفريق الأمني، يُعاد المعتقل إلى الفرع، وغالباً ما يُخضع فور عودته إلى جلسات تحقيق جديدة تتضمن مزيداً من التعذيب(47).

مسار الوفاة.. إحالة جثث وملفات

أمام المسارات المحتملة للمعتقلين داخل الأفرع الأمنية، وما يصاحبها من إهمال طبي وتعذيب نفسي وجسدي ممنهج؛ فإن الوفاة تبدو أحد أكثر المسارات احتمالاً. فبحسب الشهادات الميدانية والتقارير الحقوقية؛ قضت النسبة العظمى من المعتقلين داخل مراكز الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية، قبل أن تسلك ملفاتهم أي من المسارات السابقة. وذلك، إما نتيجة التعذيب، أو نقص الرعاية الطبية، أو التصفية المباشرة سواء داخل الفرع أو خارجه (مجزرة التضامن نموذجاً). ليتم لاحقاً إحالتهم كجثث أو ملفات وأرقام ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية–الطبية الهادفة إلى محو أثر الجريمة وإضفاء طابع رسمي زائف على الوفاة.

وفي حال وفاة المعتقل داخل أحد الفروع الأمنية، تبدأ أولى الخطوات المتمثلة بتسجيل الوفاة داخل الفرع، ثم تصدر التعليمات بنقل الجثة إلى أحد المشافي العسكرية، في الغالب مشفى تشرين العسكري، عبر سيارات عسكرية أو ترفيق الشرطة العسكرية(48). وبمجرد وصول الجثة إلى نظارة المشفى، تتسلّمها مفرزة الشرطة العسكرية لتُسجَّل وتقيّد في سجلّاتها، وتُحجز في وحدة خاصة دون إي إجراءات – طبية شريعة – للكشف عن سبب الوفاة الحقيقي.

بعدها، تتولى شعبة الطبابة الشرعية في المشفى إصدار تقرير وفاة شكليّ، يتضمن أسباباً طبية مزعومة مثل “فشل كلوي” أو “توقف قلب”، دون أي تحقيق جنائي أو تشريح مستقل. كما يتم توثيق حالة الوفاة وتصويرها من قبل الشرطة العسكرية وفق نظام معين، وتُستخدَم هذه التقارير لاحقاً لتسجيل الوفاة في إدارة السجلّات العسكرية، ثم في السجلّات الرسمية/النفوس، دون الإفصاح عن الجهة المسؤولة أو ظروف الوفاة الحقيقية(49).

لاحقاً، تُحمَّل الجثث في سيارات مُغلقة وتتجه إلى مقابر جماعية، خاصة في مناطق نجها أو القطيفة أو السيدة زينب وغيرها، وتتولى مفرزة أمنية خاصة تنسيق عملية النقل بالتعاون مع مكتب دفن الموتى بدمشق التابع إدارياً لمحافظة دمشق. وفي بعض الحالات، يُرسل تبليغ رسمي لاحق إلى ذوي المعتقل عبر مختار الحي أو الشرطة العسكرية، يفيد بوفاة المعتقل، دون تفاصيل عن الأسباب أو مكان الجثة.

وفي حالات أخرى وبالأخص بعد العام 2015، قد يتم توثيق حالات الوفاة ضمن الفرع الأمني/مكان الوفاة، ثم نقل الجثث للدفن في المقابر الجماعية مباشرة، إذ يتم الاكتفاء بإرسال قائمة بأسماء المتوفين إلى مشفى تشرين العسكري من أجل إعداد تقرير الوفاة وإصدار شهادة الوفاة وفق تقرير الفرع الأمني. أما إن كانت الوفاة داخل المشفى(50)، فتتولى الشرطة العسكرية كتابة الضبط وإحالته لإدارة الشرطة العسكرية، لتُرسِل الأخيرة محقق وقاضي فرد عسكري وطبيب شرعي للتأكد، وتتم بقية الإجراءات وفق ما ذكر سابقاً(51).

الإحالة إلى الشرطة العسكرية

قد تُشكّل الشرطة العسكرية في سوريا مساراً مستقلاً ضمن شبكة الاعتقال، لا سيما حين يُبرّأ المعتقل من التهم الأمنية، لكنه يُصنّف كمطلوب لأداء خدمة العلم أو الاحتياط، حيث يكون مقترح الإحالة (اقترح: احالة المذكور/ين إلى فرع الشرطة العسكرية بدمشق ليصار إلى زجه/م بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، أو تسوية وضعه التجنيدي) وذلك بحسب الحالة.

وفي حالات أخرى، تُشكّل الشرطة العسكرية ممراً إلزامياً يتقاطع مع أغلب المسارات الأمنية التي تفضي إلى سجن صيدنايا أو غيره من السجون الأخرى. فغالباً ما يُحوّل المعتقلون بعد خروجهم من الفروع الأمنية إلى الشرطة العسكرية، لإعادة تصنيفهم أو تنظيم ترحيلهم مجدداً إلى مراكز الاحتجاز، ويُعدُّ هذا التحويل بمثابة مرحلة انتقالية قد تتكرر أكثر من مرة، ويُستغل خلالها الوقت لممارسة مزيد من الضغط النفسي أو الجسدي.

وقد كشفت صور “قيصر” المسرّبة في العام 2014 (55 ألف صورة)، عن آلاف الجثث التي أنيط بالشرطة العسكرية توثيقها بأرقام وأسماء ملفاتها الأمنية، مما يؤكد مركزية هذا الجهاز في دوائر القتل المنهجي. ووفقاً لتقارير أممية وحقوقية، فإن الغالبية العظمى من المعتقلين الذين قضوا في مراكز الأمن كانت تُختتم نهايتهم بمرورهم على الشرطة العسكرية، لدفنهم في مقابر جماعية بعد تصوير جثثهم وتسجيلها. وبذلك، لا تُمثّل الشرطة العسكرية مجرد جهة تنظيمية، بل تُعد امتداداً عضوياً للبُنية القمعية التي ساهمت في إدامة حلقات الاعتقال والتعذيب والاخفاء القسريّ.

وقد وثّقت عدة تقارير حقوقية حالات تعذيب ممنهج داخل مقرّات الشرطة العسكرية ومراكز الاحتجاز التابعة لها، لا سيما في مقرّ الإدارة والسجن الخاص بها في حي القابون بدمشق، والذي شكّل مركزاً لتجميع المعلومات وتنسيق عمليات النقل بين السجون، والاحتفاظ ببيانات الضحايا، دون إتاحة معلومات واضحة لعائلاتهم. وعند مراجعة الأهالي للسؤال عن مصير المعتقلين، غالباً ما يُبلَّغون في فرع القابون بوفاة أقربائهم، ويُطلب منهم التوجُّه إلى مشفى تشرين العسكري لاستلام شهادة وفاة. وفي بعض الحالات، تُرسِل/تُسلِّم الشرطة العسكرية برقيات رسمية إلى العائلات أو السُلطات المحلية/مخاتير أو الشؤون المدنية لإبلاغهم بالوفاة. إلا أنه في مختلف الحالات لا تُفضي العملية إلى تسليم الجثة، بسبب الإجراءات الأمنية المفروضة(52).

مسارات أُخرى مُحتملة

تتجاوز بعض الإحالات طابعها القضائي، لتأخذ أبعاداً أمنية- تفاوضية. فقد أُعيد بعض المعتقلين إلى الفروع الأمنية بهدف استخدامهم لاحقاً في ملفات تفاوض، أو توظيف وجودهم في سياق سياسي أو أمني. ومن خلال مراجعة فريق البحث للإحالات الصادرة عن “إدارة المخابرات الجوية” و”شعبة المخابرات العسكرية”؛ ترد أحياناً عبارة مثل “موضوع تفاوض” في خانة الملاحظات، ما يُشير بوضوح إلى توظيف الإحالة كأداة ضغط. على سبيل المثال، وبالأخص في ملف المعتقلات الإناث؛ قد يُطلب من محكمة قضايا “الإرهاب” إعادة المعتقلة إلى الفرع بعد إنهاء محكوميتها للاستفادة منها في ملف تفاوض(53).

وبطبيعة الحال، تكشف البيانات عن إحالات فردية وأخرى جماعية، حيث يُحال عدة معتقلين ضمن ملف واحد، هذا النمط يظهر بوضوح في الملفات التي تُشير إلى “جميعهم” أو تُسجِل أسماء متعددة تحت رقم إضبارة موحَّد، وغالباً ما يرتبط هذا النمط باتهامات جماعية مثل “الانتماء إلى مجموعة مسلحة” أو “التخطيط لعمل إرهابي”.

وضمن هذا النمط، قد يتم التعامل مع المجموعة كوحدة واحدة دون التمييز بين وقائعهم الفردية، وبالتالي الإحالة إلى نفس الجهة القضائية، أو قد تختلف مسارات الإحالة لكل منهم بحسب مسار التحقيق. على سبيل المثال، وفي ذات الإضبارة، يتم اقتراح إحالة أشخاص إلى محكمة “الميدان العسكرية” وآخرين إلى محكمة “قضايا الإرهاب”، وغيرها من المسارات، وآخرين يُطلق سراحهم(54).

عوامل مؤثّرة في مسارات الإحالة (معايير كيفية)

بقدر ما تبدو المسارات المُحتملة لإحالة المعتقلين من الفروع الأمنية واضحة، بخاصة تلك المؤدية إلى سجن صيدنايا، فإن تحديد معايير الإحالة إلى القضاء بتوزعاته المتنوّعة، سواء أكان عسكرياً أو استثنائياً أو مدنياً، لا تزال مسألة إشكاليّة وغامضة إلى حد ما، حتى بعد سقوط نظام الأسد. فرغم وجود إطار “قانوني” يُفترض أن يحكُم عملية الإحالة إلى مسار دون غيره؛ إلا أن التطبيق الفعلي خلال الثورة السورية انحرف بشكل منهجي نحو منطق أمني–سياسي قهري، جعل من المعايير القانونية مجرد غطاء شكلي لقرارات غالباً ما تتخذها الأجهزة الأمنية وفقاً لمعايير خاصة وغير خاضعة للرقابة.

وفي هذا الإطار، يُلحَظ عبر المقابلات الميدانية، وبعض الوثائق المُسربَّة، والدراسات والتقارير ذات الصلة؛ بأن هناك مجموعة من العوامل التي قد تلعب دوراً حاسماً في تغيير الوجهة النهائية للإحالة، وبالتالي ترجيح مسار على آخر، والتحكُّم بمصير المعتقل. وأبرز تلك العوامل:

طبيعة الجهاز الأمني

تميّزت الإحالات الصادرة عن الأجهزة الأمنية بتفاوت واضح لناحية الوجهة النهائية للإحالة، حيث كانت الإحالات الصادرة عن “شعبة المخابرات العسكرية” و”المخابرات الجوية” تُفضي في الغالب إلى المسارات الأشد قسوة، على رأسها “محكمة الميدان العسكرية” و”محكمة قضايا الإرهاب”، ما يعني إحالة شبه حتمية إلى سجن صيدنايا العسكري. ولعلّ ذلك يعود إلى الطبيعة والتبعية العسكرية لهذه الأجهزة، وتركيبتها العقائدية الصلبة، التي ربطت العمل الأمني مباشرة بالولاء للنظام وبالعنف الممنهج ضد أي معارضة مُحتملة. كما أن المحققين ضمن هذه الفروع غالباً ما كانوا يُحيلون المعتقلين على أساس أقصى درجات “الخطورة”، مع توصيفات أمنية تُضخّم الملف لتبرير الإرسال إلى سجن صيدنايا.

في المقابل، كانت الإحالات الصادرة عن جهازي “المخابرات العامة” أو “الأمن السياسي” تتجه بوتيرة أقل نحو سجن صيدنايا، فغالباً ما كانت تُحيل المعتقلين إلى القضاء المدني، أو في بعض الحالات إلى القضاء العسكري العادي، خاصة في السنوات الأولى من الثورة، قبل تأسيس “محكمة قضايا الإرهاب” عام 2012.

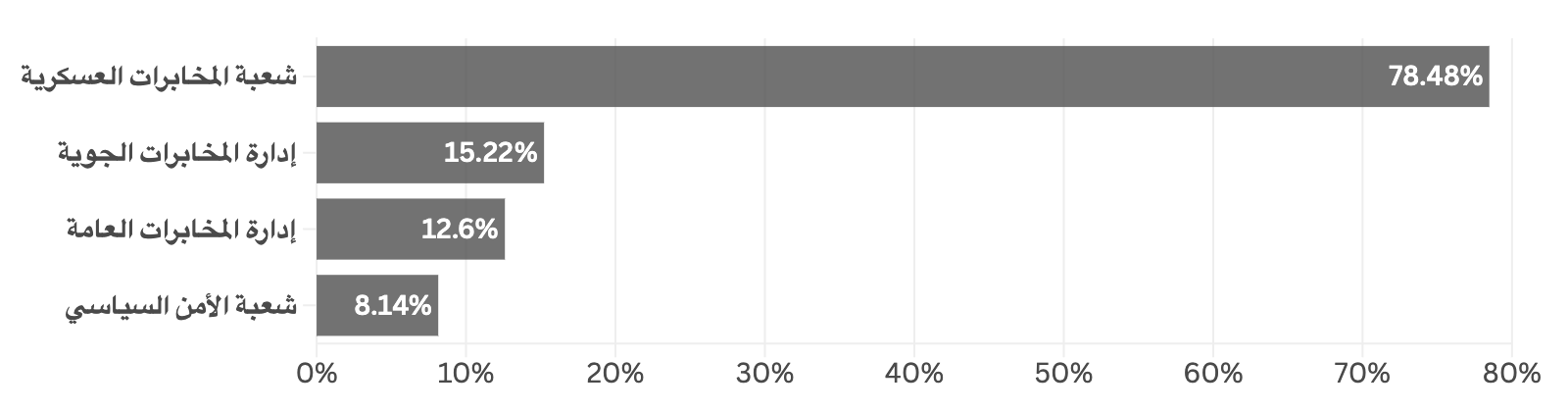

وقد يُعزى ذلك إلى أن الأجهزة السابقة، ورغم دورها القمعي، كانت أكثر ارتباطاً بالبُنية الإدارية التقليدية للدولة، وأقل اندماجاً في عقلية “الحرب الكُلية” التي سادت داخل الأجهزة العسكرية. هذا التباين يكشف كيف أن مصير المعتقل لم يكن يتحدد فقط بناءً على أفعاله أو الاتهامات المنسوبة إليه، بل أيضاً إلى طبيعة الجهة الأمنية التي تولّت اعتقاله والتحقيق معه. وبحسب تقرير “الاحتجاز في صيدنايا”، الذي اعتمد 400 عينة من معتقلين سابقين في سجن صيدنايا(55)، فإن عمليات الاعتقال التي أفضت لاحقاً إلى سجن صيدنايا، توزَّعت بحسب الأجهزة الأمنية الأربعة كما يلي:

الشكل رقم (1) توزُّع 400 من المعتقلين السابقين في سجن صيدنايا، بحسب الأجهزة الأمنية التي اعتقلتهم.

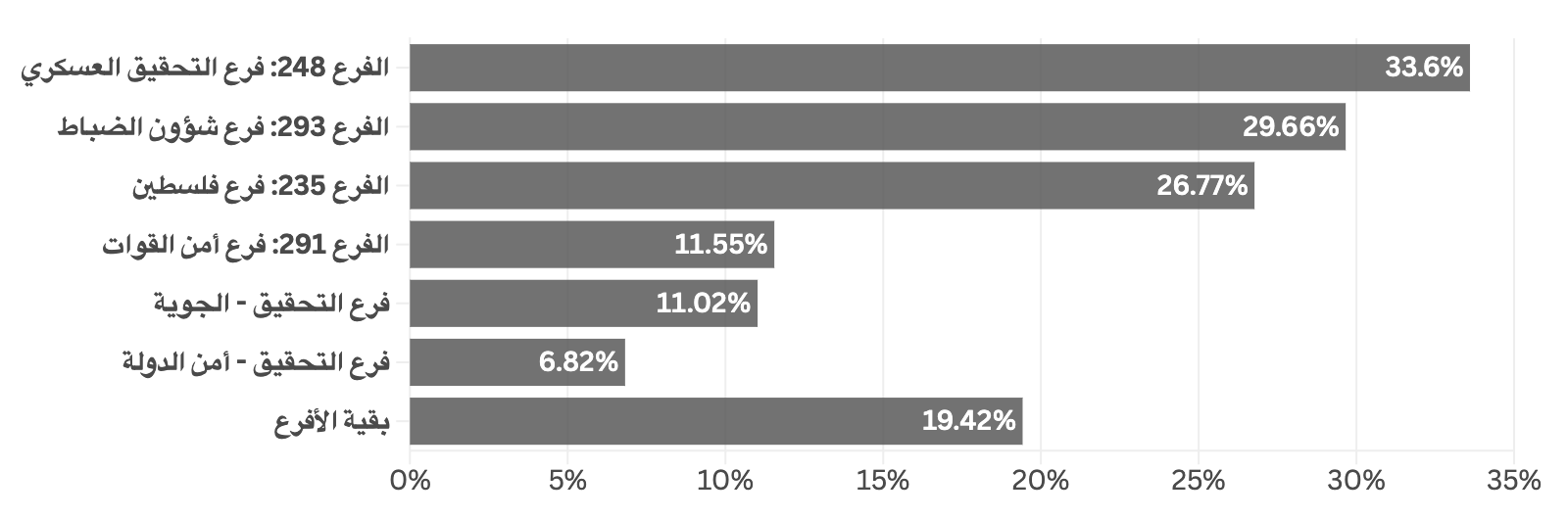

من جهة أخرى، فإن وجود فرع تحقيق رئيسي في كل جهاز أمني سوري، يعدُّ سمةً بنيويةً ثابتة تعكس أهمية التحقيق كأداة مركزية في عمل هذه الأجهزة. وعلى الرغم من هذا النمط الموحَّد، فقد احتفظت بعض الأجهزة الأمنية بخصوصية إضافية، تمثَّلت بإنشاء فروع نوعية مُتخصصة، كـ “فرع فلسطين” والفروع المخصصة لـ”شؤون الضباط” و”أمن القوات” التابعة لشعبة المخابرات العسكرية. ونتيجة لذلك، فإن عيّنة تقرير “الاحتجاز في صيدنايا”(56)، تبرز خطورة أفرع التحقيق المركزية ضمن الأجهزة الأمنية، وتربعها على قمة الهرم في عمليات التحويل، إضافة إلى وجود تحويل من فروع مركزية أخرى كـ”فرع فلسطين” أو “فرع شؤون الضباط”، حيث توزَّعت العينة بحسب الأفرع الأكثر تحويلاً إلى سجن صيدنايا، كما يلي:

الشكل رقم (2) توزُّع 400 من المعتقلين السابقين في سجن صيدنايا، بحسب الأفرع الأمنية التي حولتهم إليه.

طبيعة التهم والاعترافات المُنتزعة

تُعد الاعترافات المُنتزعة تحت التعذيب أو الضغط، من أبرز المحدّدات لمسار الإحالة، حيث لا تستند الإحالة فقط إلى النصوص القانونية أو الاختصاص القضائي، بل تتحكم بها طبيعة الاعترافات وتوصيات المحقق، فهذه التوصيات التي تُدوَّن عادة في محاضر التحقيق، غالباً ما تُحدّد المسار النهائي للإحالة.

وفي هذا السياق، فإن صياغة الاعترافات المُنتزعة من المعتقلين باتت، مع الوقت وزيادة الأعداد، تتضمن أشبه بشيفرات مرجعية تُحدّد للمحكمة أو الجهة التي سيُحال إليها المعتقل، مصيره النهائي والحكم الذي يستوجبهُ. على سبيل المثال: وضع عبارة “الهجوم على حواجز الجيش والأمن وإطلاق النار عليهم” كفيلة بالتحويل إلى محكمة الميدان العسكرية، وهي إشارة ضمنية للمحكمة بإنزال عقوبة الإعدام بالمعتقل حين عرضه عليها(57).

بشكل عام، تُظهر مراجعة أكثر من 100 ألف إحالة، بأن الأجهزة الأمنية لا تقوم بإحالة المعتقلين وفق قوانين العقوبات وموادها بشكل واضح، بل تستند إلى الاعترافات المنتزعة و/أو إلى المصادرات التي تم ضبطها مع المعتقل (سلاح – ذخيرة – أموال – إلخ)، وبالتالي يُحدَد مسار الإحالة حسب ما تراه الأجهزة الأمنية مناسباً لتوصيف الحالة، لا وفق قواعد الاختصاص القضائي.

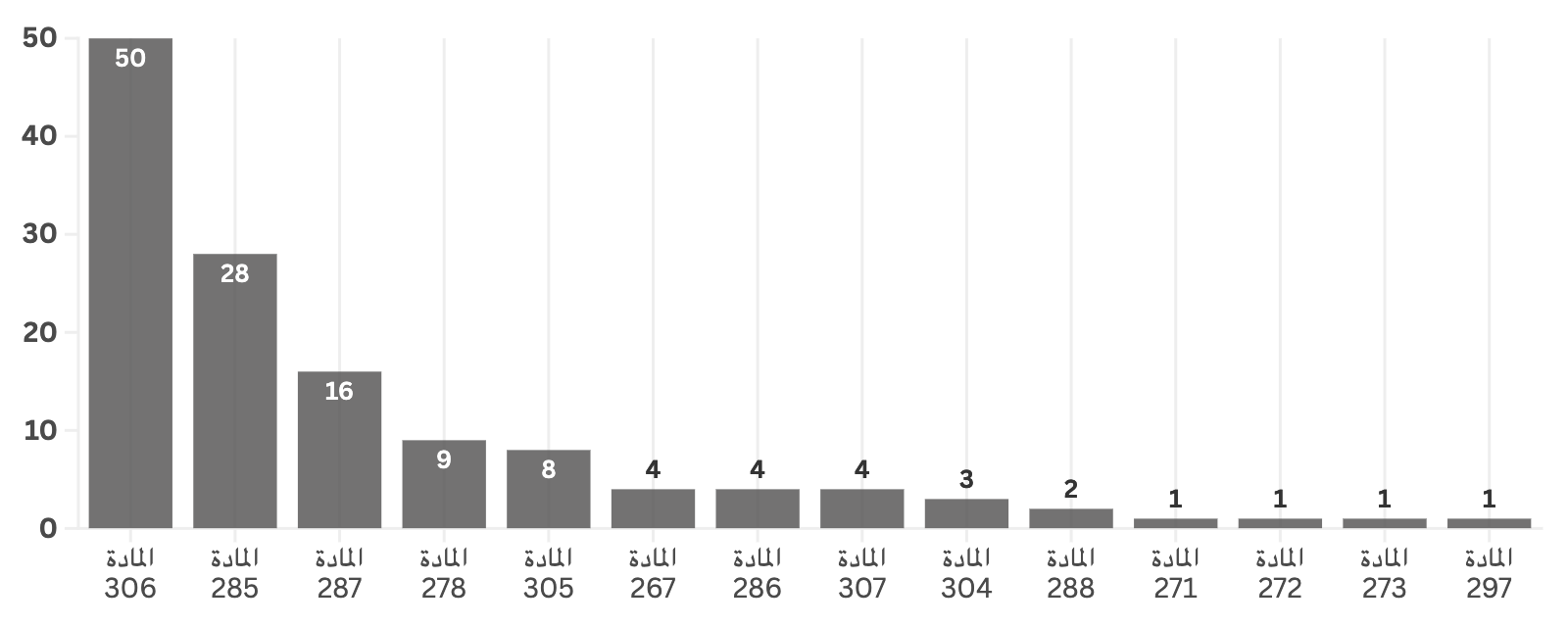

أما في المحاكم، فيتم استخدام نصوص قانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكرية، وقانون الإرهاب بشكل تبادلي فيما بينها (لتتناسب كمرجعية قانونية مع التهم المُرفقة من الأجهزة الأمنية). وفي معظم الحالات، لا يمكن للمعتقل أن يعرف طبيعة التهم التي تم صياغتها من قبل المحقّق في ملف التحقيق النهائي، وبالتالي لا يعرف طبيعة المواد القانونية التي يحاكم بناءً عليها، خصوصاً في الإحالة إلى محكمة الميدان العسكرية، وبشكل أقل في محكمة الإرهاب، يليه القضاء العسكري، وهكذا. وبحسب تقرير “الاحتجاز في صيدنايا” فمن أصل 400 عينة، تم تحديد 132 حالة أشار بها المعتقل لمادة قانونية معينة تمت محاكمته على أساسها. وفي الغالب فإن هذه المواد كانت تلك المرتبطة بالجرائم الواقعة على “أمن الدولة والسلامة العامة” (من المادة 260 حتى 339) الواردة في قانون العقوبات العام(58).

الشكل (3) التهم التي تمكّن 132 من أصل 400 معتقل سابق في سجن صيدنايا، من تحديدها وقد تمت محاكمتهم بناءً عليها.

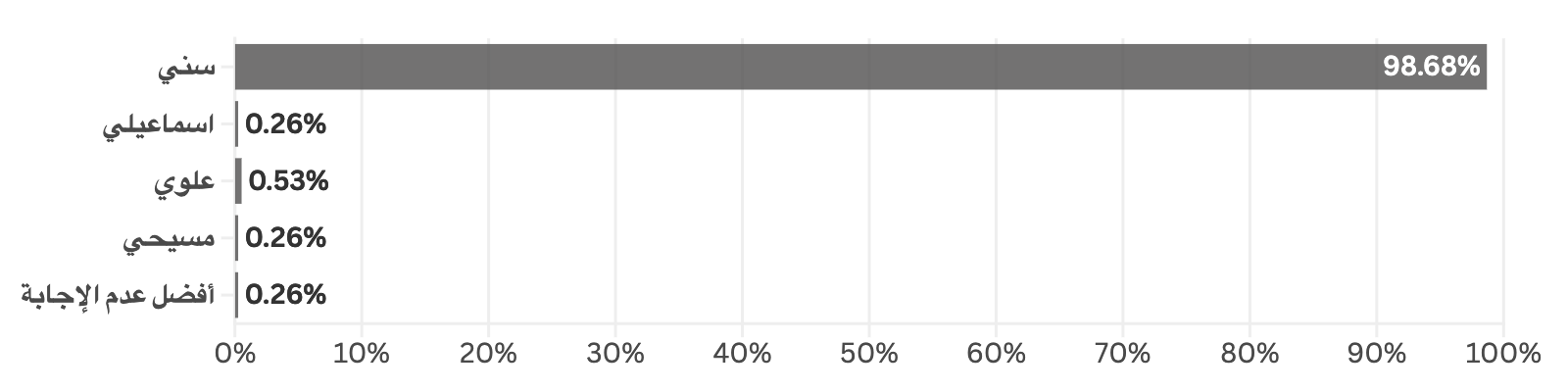

الانتماء المذهبي

غالباً ما لعب الانتماء المذهبي دوراً في مسار إحالة المعتقلين، حيث لم تكن المعايير القانونية أو طبيعة التهم هي الفيصل الوحيد في تقرير مصير المعتقل، بل كثيراً ما كانت الخلفية الطائفية، سواء بالنسبة للمحقّق أو المعتقل، عاملاً مهماً في تحديد مسار الإحالة، خاصة في ظل تركيبة طائفية غير متوازنة داخل الأجهزة الأمنية. فقد أظهرت شهادات وتقارير حقوقية أن أغلب محققي الأجهزة الأمنية، غالباً ما تعاملوا مع المعتقلين السُنة بنزعة انتقامية واضحة، تغذيها النظرة الأمنية التي تربط بشكل تلقائي بين الانتماء المذهبي والانخراط في المعارضة.

في هذا السياق، لم تكن توصية المحقق، التي تُرفق بملف المعتقل وتوجّه مسار إحالته، تعتمد فقط على طبيعة الجرم أو الأدلّة، بل أيضاً على انطباعات مُسبقة نتيجة التحيّز الطائفي. وبالتالي، التحويل إلى محكمة الميدان العسكرية أو محكمة قضايا الإرهاب، وهي المسارات القضائية التي تقود في الغالب إلى سجن صيدنايا. وحتى في الحالات التي لا تتوفر فيها أدلة أو اعترافات ذات طابع أمني/عسكري واضح، كان الضغط يُمارَس لتعذيب المعتقل حتى الإدلاء باعترافات تُصاغ بما يتناسب مع توصيف قانوني يؤدي إلى صيدنايا. هذا الأسلوب حوّل الإحالة إلى أداة ممنهجة للتمييز الطائفي، لا مجرد إجراء قانوني، حيث أصبح الانتماء الطائفي في بعض الأحيان أكثر أهمية من الفعل نفسه في تقرير مسار الاعتقال والمحاكمة والعقوبة.

يتماهى هذا النمط مع بُنية النظام الأمنية، التي استخدَمت التنميط الطائفي كأداة لإعادة هندسة المجتمع وضمان الولاء السياسي، وهو ما جعل من النظام القضائي – الاستثنائي تحديداً – واجهة لشرعنة التمييز، بدلاً من كونه حكماً محايداً بين المواطن والدولة. وهذا ما يؤكده تقرير “الاحتجاز في صيدنايا”، حيث توزّعت نسب العينة (400 معتقل سابق في سجن صيدنايا) على الطوائف بحسب الشكل التالي:

الشكل (4) التوزُّع الطائفي لـعينة مؤلفة من 400 معتقل سابق في سجن صيدنايا العسكري.

الانتماء المناطقي

كذلك، كان الانتماء المناطقي، سواء للمحقق أو المعتقل، عاملاً مؤثّراً في تحديد مسار الإحالة، إذ لم يكن يتم النظر إلى المعتقلين بمعزل عن الخلفية الجغرافية التي ينتمون إليها. بل على العكس، فكثيراً ما تَشكَّل سلوك المحقق وفق تصورات نمطية عن بعض المناطق السورية التي وُصِفت داخل أجهزة الأمن بأنها “بؤر للتمرد” أو “حاضنات للفوضى”، مثل: إدلب، درعا، دوما، داريا، حمص وغيرها. وقد ساهم هذا التسييس للانتماء الجغرافي في تحويل الإجراء القضائي إلى أداة انتقام جماعي تتجاوز الفرد، لتطال المجتمع المحلي الذي ينتمي إليه المعتقل، حتى ولو كان بريئاً.

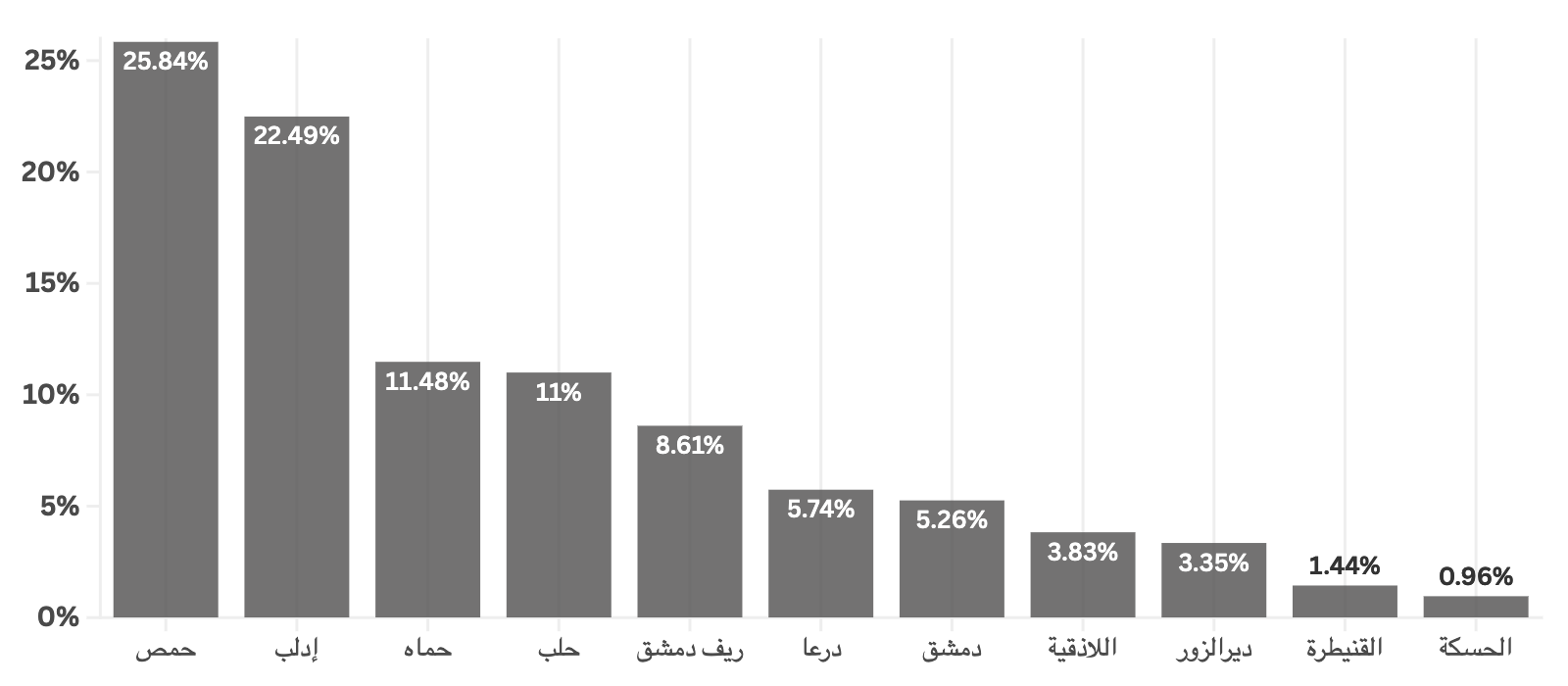

كانت هذه التصورات، المبنية على المزاج الشخصي للمحقق أو على توجهات مؤسسية أمنية، تؤثّر بشكل مباشر في توصيات الإحالة، إذ غالباً ما تُوجّه ملفات المعتقلين المنحدرين من مناطق بعينها إلى المسارات التي تفضي في نهايتها لسجن صيدنايا العسكري. وهكذا، أصبح الانتماء الجغرافي معياراً ضمنياً موازياً للاتهام، يعكس كيف تماهى النظام الأمني والقضائي مع منطق الانتقام لا العدالة، ومع العقاب السياسي لا المحاسبة القانونية. وهذا ما يؤكده تقرير “الاحتجاز في صيدنايا”، حيث توزَّعت نسب المعتقلين على المحافظات بعد عام 2011، بحسب الشكل التالي:

الشكل رقم (5) التوزُّع المناطقي بحسب المحافظات لـعينة مؤلفة من 400 معتقل سابق في سجن صيدنايا.

الفساد..نفوذ وفديات في الوقت المناسب

يمكن للواسطة أو دفع الفدية أن تكون العامل الفاصل بين الحياة والموت بالنسبة للمعتقل، خاصة في مرحلة التحقيق داخل الفروع الأمنية، حيث يُعاد رسم مسار الإحالة القضائية بناءً على حجم النفوذ أو القدرة على دفع المال في اللحظة المناسبة. فقد وثّقت شهادات معتقلين سابقين ومنشقين عن الأجهزة الأمنية أن تدخّل شخصية نافذة – من داخل النظام أو عبر شبكة وسطاء – أو دفع مبلغ مالي لضابط التحقيق أو لمساعديه أو مرؤوسيه، يمكن أن يؤدي إلى إعادة تكييف الملف الأمني بما يخفف من حدّة التهم المنسوبة إلى المعتقل، أو حتى حذف عناصر إدانة من محاضر التحقيق.

في هذه الحالات، لا تُبنى التوصية على حقيقة ما ارتكبه المعتقل أو لم يرتكبه، بل على قدرة ذويه أو محيطه على الوصول إلى مراكز النفوذ داخل المؤسسة الأمنية. وقد يُعاد توصيف التهمة لتبدو أقل خطورة من الناحية الأمنية، أو تُحوّل إلى قضية مدنية أو عسكرية عادية، ما يمنع الإحالة إلى محكمة الميدان أو محكمة الإرهاب، وبالتالي تجنيب المعتقل المصير شبه المحتوم في سجن صيدنايا.

هذه الممارسات التي تقع خارج إطار القانون، تكشف بنفس الوقت عن هشاشة المؤسّسة الأمنية وإمكانية استباحتها عبر معادلات الزبائنية والنفوذ والفساد المالي. وهذا ينطبق أيضاً على النظام القضائي الذي تحوّل من مؤسسة يفترض أن تكون محايدة، إلى سوق مغلقة تُباع فيها براءات الذمة وتُشترى فيها مسارات النجاة، في وقت يُترك فيه آلاف المعتقلين الآخرين لمصيرهم لمجرد افتقارهم للواسطة أو المال.

ثالثاً: تتبع المسارات.. بوابات قضائية إلى صيدنايا (معايير “قانونية-أمنية”)

إذا ما استثنينا القضاء المدني كوجهة نهائية-محتملة لإحالة المعتقلين من الأفرع الأمنية، فإن ما تبقى من المسارات القضائية التي تم استعراضها ونقاشها في المبحث السابق؛ شكلَّت جميعها بوابات عبور شبه محققة إلى سجن صيدنايا العسكري.

وعليه، يسعى هذا المبحث إلى تتبع مسارات إحالة المعتقلين المدنيين إلى أجهزة القضاء العسكري والاستثنائي، عبر التوسُّع في صلاحيات وإجراءات وأحكام تلك الأجهزة كبوابات قضائية إلى سجن صيدنايا، بما يساهم في توضيح المعايير القانونية-القضائية لتلك الأحكام، ويساعد في استكمال فهم مسارات الإحالة إلى القضاء الاستثنائي أو العسكري، وماقد يترتب عليها. كما تأتي أهمية هذا المبحث من توضيح مستوى التكامل بين الأجهزة الأمنية والقضائية في إنتاج مسار قانوني-أمني يودي إلى سجن صيدنايا العسكري، سواء كمكان إخفاء قسريّ طويل الأمد، أو كساحة إعدام للمعتقلين.

القضاء العسكري: توسُّع خارج القانون وتفكيك العدالة

وفقاً لقانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، حُدِّدَت المهام الأصلية للقضاء العسكري بمحاكمة العسكريين ومن في حكمهم، مع استثناءات محدّدَة لمحاكمة المدنيين. وقد ساعدت الصلاحيات الواسعة والاختصاصات المتعدّدة للقضاء العسكري على تطبيع تلك الاستثناءات، ما أدى إلى انزياح خطير في دوره الذي تحوَّل على مدار عقود إلى جهاز عقابي يستهدف المدنيين بالدرجة الأولى، تحديداً أولئك المتهمين بـ”معارضة النظام” أو “تهديد أمن الدولة”.

إذ لا تتوقف صلاحيات القضاء العسكري عند الجرائم الواردة في قانون العقوبات العسكرية فقط(59)، بل تشمل أيضاً قانون خدمة العلم والقوانين والمراسيم الأخرى، بما فيها قانون العقوبات العام. ولعلَّ استعراض تلك الصلاحيات يساهم بشكل كبير في تفسير “المعايير القانونية” لإحالة طيف واسع من المعتقلين المدنيين إلى القضاء العسكري خلال الثورة السورية، وتتوزَّع تلك الصلاحيات على الشكل التالي(60):

الصلاحية الإقليمية

تُحدَّد الصلاحية الإقليمية للمحاكم العسكرية بموجب مرسوم تشكيلها، وفقاً لما نصَّت عليه المادة 45 من قانون العقوبات العسكرية، وتشمل تحديد مناطق عملها وتعديلها بمرسوم لاحق. وبحسب المادة 46، تُوَسّع هذه الصلاحية في أوقات الحرب أو الاضطرابات الداخلية لتشمل الأراضي المحتلة من قبل الجيش السوري أو أي منطقة تُذكر في مرسوم التشكيل.

من جهة أخرى، تُرفع دعاوى الحق العام أمام المرجع القضائي التابع لمكان وقوع الجريمة، أو موطن المدّعى عليه، أو مكان القبض عليه، كما تُعتبر الجرائم المستمرة أو المتتابعة واقعة في كل موضع تتجلى فيه أفعالها. وفي حال ارتُكبت الجريمة خارج البلاد ولم يكن للفاعل محل إقامة في سوريا، فتقام الدعوى في العاصمة.

الصلاحية الشخصية

حُدِّدَت الصلاحية الشخصية للقضاء العسكري بموجب المادة 50 من قانون العقوبات العسكرية، والتي منحتهُ صلاحيات واسعة لا تشمل العسكريين أثناء خدمتهم فقط، بل أيضاً المتقاعدين، الاحتياطيين، موظفي وزارة الدفاع، أسرى الحرب، طلبة المدارس والكليات العسكرية، وكذلك المنتمون لقوة عسكرية مؤلّفة بقرار من السُلطة المختصة، إضافة إلى المدنيين الذين يرتكبون أفعالاً تمس مصالح الجيش أو يشاركون عسكريين في جرائم مشتركة.

وكان بشار الأسد قد أصدر القانون رقم 29 لعام 2023، القاضي بتعديل المادة 50 من قانون العقوبات العسكرية، والذي قضى بمحاكمة المدنيين الذين تشملهم هذه المادة أمام القضاء الجزائي العادي بدلاً من القضاء العسكري، إلاّ إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة، مع إبقاء الإمكانية لعرض المدني أمام محاكم عسكرية في حال ارتكابه جرماً جزائياً يقع على شخص العسكري(61).

الصلاحية الموضوعية

تتسع الصلاحية الموضوعية للقضاء العسكري لتشمل أنواعاً متعددة من الجرائم، وفق ما نصَّت عليه المادة 47 من قانون العقوبات العسكرية. وتشمل في المقام الأول الجرائم العسكرية المحضة المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد مصالح الجيش بشكل مباشر، بغض النظر عن صفة الفاعل، سواء كان عسكرياً أو مدنياً.

كما تُمكِّن هذه الصلاحية من النظر في طيف واسع من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العام(62)، وبالأخص الجرائم الواقعة على السُلطة العامة من المادة 369 حتى 387، ومنها: ذم أو قدح رئيس الدولة، ذم أو قدح الإدارات العامة والهيئات المنظمة أو الجيش أو موظف بسبب وظيفته، وكذلك الجرائم الواقعة على “أمن الدولة” و”السلامة العامة” من المادة 260 حتى 339، ومنها: النيل من “هيبة الدولة” ومن “الشعور القومي”، الانتساب لجمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي دون إذن الحكومة، إثارة النعرات المذهبية والعنصرية، التعدي على الحقوق والواجبات المدنية، الانتماء للجمعيات السريّة، التظاهرات وتجمعات الشغب، وغيرها من جرائم الحريق والاعتداء على سلامة الطرق والمواصلات وقطع سير المخابرات الهاتفية والبرقية.

ولا تقتصر تلك الصلاحيات على ذلك، فبحسب المادة 51 من قانون العقوبات العسكرية؛ يملك القضاء العسكري الأولوية في تقرير الصلاحية والمرجع القضائي، أي أن السُلطة القضائية العسكرية هي من يقرّر ما إذا كانت الدعوى تدخل ضمن اختصاصها أم لا(63). ويُشار أيضاً، إلى أن الحاكم العرفي ونوابه كانوا يمتلكون سُلطة استثنائية بإحالة قضايا “أمن الدولة” إلى محكمة “أمن الدولة العليا”، حتى بوجود طرف عسكري في الدعوى(64).

بعد إحالة المعتقل إلى القضاء العسكري، غالباً ما يُفتح ملف دعوى، وتُتاح نظرياً ضمانات إجرائية كالتمثيل القانوني والمحاكمة العلنية، ولكن يحق للمحكمة العسكرية أن تقرر إجراءها بشكل سريّ وفقاً للقانون، ولكن الحكم يصدر علناً في جميع الأحوال. وللمحكمة العسكرية أن تحظر نشر وقائع الجلسات أو ملخّص عنها إذا رأت أن القضية تستوجب مثل هذا التدبير.

ينتهي مسار الإحالة إلى القضاء العسكري، إما بإخلاء السبيل أو الإرسال إلى سجون عسكرية على رأسها سجن صيدنايا، وربما يكون الإعدام هو المصير المنتظر للمعتقل، خاصة وأن هذا المصير متوقف على ملف الإحالة بما فيه من تهم وتوصيات الأجهزة الأمنية، وليس على مراجعة وإعادة نظر من قبل القضاة، والذين هم أساساً ضباط في الجيش أو منتدبون من القضاء المدني ويعاملون وفق الأنظمة العسكرية أثناء الحرب.

كما يفتقر القضاة بشكل أساسي إلى الاستقلال، إذ يؤدون وظائفهم ضمن تسلسل هرمي تابع للقيادة العسكرية والسياسية، لا لمجلس القضاء الأعلى أو سُلطة قضائية مستقلة. وهذا ما جعل القضاء العسكري أحد أبرز أدوات شرعنة انتهاكات الأجهزة الأمنية-الأسدية، وتغليف عنفها الرسمي بـ”القانون”(65)، ما أدّى إلى تغييب آلاف المدنيين في السجون العسكرية، على رأسها سجن صيدنايا، بالإضافة إلى إصدار أحكام بالإعدام بحق آخرين، ليتحوَّل بذلك القضاء العسكري من جهازٍ قضائي مختص بالقضايا العسكرية، إلى جزء لا يتجزأ من بُنية القمع السياسي في البلاد.

المحاكم الاستثنائية: تكريس السُلطة المطلقة

إلى جانب التوسّع في صلاحيات القضاء العسكري، أنشأ نظام البعث منظومة من المحاكم الاستثنائية التي لعبت دوراً محورياً في تطبيع الاستثناء القانوني وإقصاء القضاء المدني، بما يضمن احتكار السُلطة الأمنية للتحقيق والحكم والتنفيذ. هذه المحاكم التي أُنشِئَت خارج بُنية السُلطة القضائية التقليدية، مثّلت أداة قانونية لإخضاع المعارضين السياسيين، وملاحقة الناشطين والمدنيين، عبر إجراءات وسياسات تفتقر إلى أبسط ضمانات العدالة.

محكمة قضايا الإرهاب/”أمن الدولة” سابقاً.. تشريع دائم للطوارئ

تأسّست محكمة “أمن الدولة العليا” في ظل حالة الطوارئ، بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968، وحلّت محلّ “المحكمة العسكرية الاستثنائية”. وقد مثّلت هذه المحكمة الذراع القضائية الرئيسية لنظام حافظ الأسد في إخضاع المعارضين خلال سنوات الثمانينيات، لا سيما في أعقاب المواجهة مع جماعة الإخوان المسلمين.

استمر عمل المحكمة خارج أي رقابة دستورية أو إجرائية لعقود، وقد كانت أحكامها غير قابلة للطعن، وغالباً ما تستند إلى تقارير أمنية لا يطّلع عليها المُتّهم أو محاموه. كما كان القضاة فيها يُعيّنون مباشرة من قبل رئيس الجمهورية، ما جعلها خاضعة تماماً للسُلطة التنفيذية(66).

بعد انطلاق الثورة السورية، وضمن حزمة “الإصلاحات” الشكليّة التي حاول من خلالها نظام الأسد احتواء الحراك الشعبي، تم إلغاء المحكمة في نيسان/أبريل 2011(67). إلا أن بُنيتها وعقيدتها القانونية انتقلتا فعلياً إلى محكمة “قضايا الإرهاب”، والتي أُنشئت لاحقاً بموجب القانون رقم 22 لعام 2012(68)، لتشكَّل امتداداً قانونياً لمحكمة “أمن الدولة العليا” حتى بعد انهيار صيغتها الرسمية.

خضعت محكمة “قضايا الإرهاب” فعلياً لتوجيهات الأجهزة الأمنية، التي امتلكت حق إحالة الملفات إليها دون أي عراقيل أو مراجعة. إذ لا يحدّد قانون محكمة الإرهاب بوضوح صلاحيات القاضي في التحقّق من مصداقية الاتهامات أو إعادة التحقيق، ما يفسح المجال للقاضي أن يتّخذ موقفاً سلبياً تماماً، مكتفياً بالمصادقة على ما جاء من الأجهزة الأمنية.

كما ساهم قانون “الإرهاب” بصيغته الفضفاضة، إضافة إلى صلاحيات المحكمة في محاكمة المتهمين وفق كافة قوانين العقوبات النافذة، وليس “قانون الإرهاب” فقط؛ في توفير غطاء “قانوني” واسع لقرارات الأجهزة الأمنية، وتحويل المحكمة إلى ساحة رئيسية لإخضاع الناشطين المدنيين بعد عام 2012، عبر إنزال آلاف الأحكام التعسفية بهم، والتي تراوحت بين السجن لسنوات، سواء في مراكز احتجاز مدنية، أو عسكرية على رأسها سجن صيدنايا، إضافة إلى آلاف أحكام الإعدام التي أصدرتها، حضورياً أوغيابياً، ناهيك عن صلاحياتها في الحجز على الأموال والممتلكات.

وقد زاد من وطأة وتعسفية أحكامها، طبيعة القضاة الذين يغلب عليهم العسكر، حيث تتشكّل المحكمة من قاضٍ مدني وقاضيين عسكريين. ناهيك عن إجراءات التقاضي التي تفتقر لأي شكل من العدالة، إذ تُعقَد جلسات استجواب شكليّة للمعتقلين، تُقرأ عليهم فيها التهم الجاهزة، ويُمنع المحامون – في أغلب الأحيان – من الاطلاع على ملفات موكّليهم أو تقديم دفاع فعلي(69).

محكمة الميدان العسكرية.. الإعدام تحت جناح السرعة

في الوقت الذي تم فيه استيعاب الجزء الأكبر من الناشطين المدنيين ضمن اختصاصات محكمة “الإرهاب”، بقيت قضايا الحراك المُسلَّح أو المُنظَّم، وكل ما اعتُبر “تهديداً مباشراً للدولة” بحسب تقدير الضابط الأمني، ضمن اختصاص محكمة الميدان العسكرية. ولا تعتمد هذه المحكمة أصول المحاكمات العادية، خصوصاً وأنها بحسب مرسوم تأسيسها؛ لا تتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وأحكامها قطعية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، كما أن نيابتها العامة تتمتع بجميع السُلطات والصلاحيات الممنوحة للنائب العام وقاضي التحقيق العسكريين(70).

وعلى الرغم من أن محكمة الميدان العسكرية تعد جزءاً من القضاء العسكري، إلا أن طبيعتها الخاصة والاستثنائية دفعت فريق البحث إلى تصنيفها ضمن المحاكم الاستثنائية كمسار منفصل عن القضاء العسكري، خصوصاً أنها شكّلت وجهة ومسار إحالة بذاتها دون أن تمر على القضاء العسكري أولاً، ثم إلى محكمة الميدان العسكرية ثانياً وفق التسلسل.

إضافة إلى ذلك، لا توفّر المحكمة دفاعاً، وغالباً لا يحضر فيها المعتقل جلسة محاكمة حقيقية، ولا يُتاح له حضور محامٍ أو الاطلاع على لائحة الاتهام أو حتى معرفة اسم القاضي. وتستغرق الجلسة عادة دقيقتين إلى خمس دقائق، يُسأل فيها المعتقل سؤالاً أو اثنين، ثم يرسل/يُعاد إلى السجن دون إبلاغه بالحكم. وفي الغالب يصدر الحكم بالإعدام أو المؤبد دون إعلام المعتقل أو ذويه، ويُنقل بعدها إلى سجن صيدنايا العسكري، حيث يُنفّذ الحكم بعد فترة أو يُترك المعتقل عرضة للتصفية تحت التعذيب.

وتجري محاكمات الميدان بسرية تامة، ويمكن عقدها في أي مكان بما في ذلك سجن صيدنايا. وقد أكّدت عدة تقارير صادرة عن منظمات حقوقية، أن محكمة الميدان كانت مسؤولة عن إصدار آلاف أحكام الإعدام بحق المعتقلين في سجن صيدنايا، والذين دُفنوا في مقابر جماعية بأوامر سريّة، دون علم ذويهم(71). كما لم تتوانَ المحكمة عن النظر في قضايا معتقلين أحداث تمت إحالتهم إليها، حيث أبقتهم المحكمة معتقلين في سجن صيدنايا العسكري إلى حين بلوغهم السن القانوني ليتم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم(72)، وهو ما يفسّر طبيعتها الإجرامية إلى حد كبير(73).

كما هو الحال في القضاء العسكري، فإن قضاة محاكم الميدان العسكرية هم في الأصل ضباط برتب عسكرية، لا يخضعون لمجلس القضاء الأعلى، بل إلى وزارة الدفاع، وبالتالي فإن علاقتهم بالمؤسسة القضائية أقرب إلى الشكل منها إلى المضمون. وهذا ما يجعلهم في موقع طاعة للتراتبية العسكرية لا للمعايير القانونية(74). فضلاً عن أن أغلب هؤلاء القضاة مدافعون شرسون عن سردية نظام الأسد، وبالتالي فإن أغلبهم متعاون تماماً مع توجهات الأمن دون أي تحفظات.

أخيراً، تم في أيلول/سبتمبر 2023 إلغاء محكمة الميدان العسكرية(75)، وجاء مرسوم الإلغاء كمحاولة للتهرب من المسؤولية المباشرة عن عمليات الإعدام التي قادتها المحكمة، خاصة وأن الفقرة /أ/ من المادة /8/ من مرسوم تأسيس محكمة الميدان نصّت على أن “تخضع أحكام الإعدام لتصديق رئيس الدولة، أما باقي الأحكام فيجري تصديقها من وزير الدفاع”، وبالتالي فإن كل قرار إعدام صدر عن هذه المحكمة منذ عام 2000 وما تلاه قد صادق عليه بشار الأسد بشكل مباشر(76).

لعلَّ من أبرز سمات المنظومة القضائية في سوريا تحت حكم آل الأسد، أن استقلال القضاء لم يكن فقط غائباً، بل تم تقويضه عمداً كجزء من استراتيجية الحكم. حيث لا يُشكّل سُلطة قائمة بذاتها، بقدر ما هو مُلحق وظيفياً بالجهاز الأمني، ويعمل كغطاء شكلي لشرعنة ممارساته التعسفية.

وقد أظهرت المحاكم الاستثنائية، وعلى رأسها محاكم الميدان والإرهاب، كيف تمّ بناء “عدالة شكليّة” هدفها الوحيد قوننة العنف، وتكريس حالة الطوارئ، لا تحقيق العدالة. فبدل أن تكون مؤسسات قانونية لضمان المحاكمة العادلة، تحوّلت إلى أدوات سياسية–أمنية بامتياز، تُملى قراراتها من قبل أجهزة المخابرات، وتُستخدم لشرعنة الإخفاء القسريّ والتعذيب والإعدام التعسفي والقتل تحت غطاء القانون.

إن هذا التداخل العميق بين الجهازين الأمني والقضائي، أدّى فعلياً إلى إلغاء وظيفة القضاء كمؤسسة للفصل في النزاعات وفق القانون، وتحويله إلى ركيزة أساسية في منظومة القمع السياسي للبلاد، تعمل على تأبيد الاستثناء وترسيخ الإفلات من العقاب، سواء للجلادين أو لأوامرهم الإدارية. حيث إن القضاء ككل “فقد صفته كجهاز مستقل، وأصبح جزءاً من آلة العنف التي تُخفي، وتُعذب، وتُدين، دون محاكمة أو محامي أو قانون”.

سجن صيدنايا العسكري: خيارات محدودة

تبدأ رحلة المعتقل نحو سجن صيدنايا غالباً بقرار صادر عن محكمة ميدانية أو عسكرية أو استثنائية. وبمجرّد صدور الحكم، سواء كان بالإعدام أو السجن الطويل، يُحال المعتقل إلى سجن صيدنايا عبر الشرطة العسكرية، دون علم ذويه، ودون إتاحة أي حق في الاستئناف أو النقض. في هذه المرحلة، يفقد المعتقل ارتباطه بأي إطار قانوني فعّال، ويُعامل كملف أمني يُدار خارج نطاق القضاء.

بمجرد وصوله إلى سجن صيدنايا، يواجه المعتقل منظومة احتجاز شديدة الانغلاق تقوم على العزل التام. أما مصيره، فيتراوح بين: الإعدام، أو الموت البطيء نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، لينتهي كجثة في مقبرة جماعية ثم يتحوّل وجوده إلى ملف يدخل بيروقراطية المؤسسات المعنية. وفقاً لهذا الواقع، يبقى إخلاء السبيل هو أقل الاحتمالات الواردة، والتي قد تتعدد على الشكل التالي:

قضاء الحكم في سجن صيدنايا

يخضع المعتقلون في سجن صيدنايا لظروف احتجاز قصوى تتسم بالعزل الحسيّ الكامل، كما يُمنعون من رؤية وجوه سجانيهم وذلك في بيئة تهدف إلى محو شخصيتهم وتحطيم كرامتهم(77). هذا النمط من العزل يُصنّف وفق المعايير الدولية ضمن أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المحظورة بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(78).

إضافة لظروف الاعتقال اللاإنسانية، تشير إفادات الناجين وشهادات موثّقة من قبل منظمات حقوقية، إلى أن الكثير من المعتقلين الذين لم يرسلوا للإعدام بشكل رسمي، يُترك بعضهم ليموت ببطء تحت وطأة الجوع، أو نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد، أو نتيجة التعذيب الممنهج. وتوثّق هذه الحالات ضمن ما يُعرف بــ “القتل غير القضائي” من خلال التصفية المباشرة أو القتل نتيجة الحرمان من الرعاية الأساسية أثناء الاحتجاز(79).

أحكام الإعدام

في كثير من الحالات، يُحكم على المعتقلين بالإعدام دون علمهم أو إبلاغ ذويهم، في إجراءات تفتقر إلى أدنى معايير العدالة. تبدأ العملية عادة بإعداد قوائم سرّية من قبل المحكمة المختصة، كمحكمة الميدان العسكرية على سبيل المثال، ثم تُرسل مباشرة إلى إدارة سجن صيدنايا عبر الشرطة العسكرية. وعندما يحين موعد “التنفيذ”، يُنادى على المعتقلين غالباً في ساعات ما بعد الظهر، ويُخدع بعضهم بإبلاغهم أنهم سينقلون إلى سجن آخر. لكن في الواقع، يُجمّعون في غرفة خاصة، حيث يتعرضون للضرب والتجويع لساعات أو أيام، تمهيداً لإعدامهم لاحقاً.

تُنفّذ الإعدامات عادة في وقت مُبكِّر من الفجر، بين الساعة الثالثة والخامسة فجراً، وهو توقيت مقصود لتقليل احتمالية سماع الأصوات. يُقاد المعتقلون إلى قاعة كبيرة تُعرف بين الناجين بـ “غرفة الإعدام” في المبنى الأبيض، وفي حالات أخرى في المبنى الأحمر، حيث يُعلّقون على مشانق خُصّصت لهذا الغرض. وفي حالات أخرى، حين تتعطل المشانق أو يزداد عدد الضحايا عن القدرة الاستيعابية، يُقتل البعض ضرباً أو خنقاً(80).

نقل الجثث.. المشافي العسكرية والمقابر الجماعية

في كافة الحالات التي تؤدي إلى الوفاة، سواء عبر القتل نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي، فإن جثث الضحايا لا تُسلّم إلى ذويهم، بل تُنقل غالباً في شاحنات بيضاء اللون تعرف باسم “برادات اللحوم” (تحمل أحياناً معتقلين آخرين يقادون للعرض أمام المحاكم أو مراجعة المشفى)، حيث تتجه تلك الشاحنات إلى مشفى تشرين العسكري أو غيرها من المشافي العسكرية المذكورة سابقاً. إذ يُستخدَم المشفى كمحطة مؤقتة لتجميع الجثث قبل إرسالها إلى الدفن في المقابر الجماعية، ويُدوّن على كل جثة رقم الفرع الأمني ورقم القضية وتاريخ الوفاة.

في المشفى العسكري، تُستكمل الإجراءات البيروقراطية بإصدار شهادات وفاة تحمل أسباباً مزيفة مثل “فشل قلبي” أو “توقف تنفسي”، دون ذكر لسبب الوفاة الحقيقي. لاحقاً، تُنقل الجثث إلى مقابر جماعية، أبرزها في مناطق: نجها وقطنا والقطيفة بمحيط دمشق(81).

أما في حالة الإعدام، فإن الجثث أيضاً لا تسلّم لذوي المعتقل، ولكنها لا ترسل للمشافي العسكرية، ويتم إرسالها بشكل مباشر إلى المقابر الجماعية بعد توثيق العملية، إذ لا يحتاج النظام في هذه الحالة لمبرر لوفاة المعتقل باعتباره مدان ويوجد بحقه حكم إعدام وتم تنفيذه(82). وعادة ما يتم التنفيذ بحضور لجنة تنفيذ الإعدام المؤلّفة عادة من من مدير السجن ومدعي عام محكمة الميدان العسكرية، وممثل عن أجهزة المخابرات، وقائد فرقة الجبهة الجنوبية، وأحد ضباط الخدمات الطبية بمشفى تشرين، وكبير الأطباء في سجن صيدنايا(83).

أما فيما يتعلق بالنساء المحكومات بالإعدام، فيتم غالباً إيداعهن بالسجن المركزي في دمشق لصالح سجن صيدنايا، وقبل يوم أو أكثر من تنفيذ الحكم (بحسب وثائق اطلّع عليها فريق البحث) يتم إرسالهن للإعدام بسجن صيدنايا العسكري، وغالباً ما يتم التنفيذ في مبنى السجن الأحمر، ثم يكون مصير الجثث المقابر الجماعية(84).

أما آلية تسجيل الوفيات في دوائر السجل المدني، فإن سجلات الوفاة ترسل من الشرطة العسكرية إلى مكتب الأمن الوطني، يقوم المكتب بتنظيمها وإرسالها على دفعات بمراحل زمنية متتالية إلى وزارة الداخلية، والتي تقوم بدورها بإعادة إرسالها إلى أمناء دوائر السجل المدني، بحسب ارتباط كل أمانة سجل مدني بالشخص المتوفي. وبناءً على ذلك، يقوم موظفو السجل بتثبيت وقائع الوفاة بناءً على التعليمات التي وردتهم، وهذه العملية المتبعة سواء كان المتوفى قد قتل في أحد الفروع الأمنية أو بعد احتجازه في سجن صيدنايا(85).

احتمالية إخلاء السبيل

في بعض الحالات، وبعد سنوات من الاحتجاز في سجن صيدنايا العسكري، يُنقل المعتقل بترفيق من الشرطة العسكرية إلى مبناها في القابون، ولاحقاً إلى سجن مدني كـعدرا أو حمص المركزي أو غيرها، حيث يكمل مدة محكوميته. وعادة ما يكون هذا لإجراء بعد أن يُثبت أن المعتقل “لم يعد خطيراً”، أو بعد تدخلات من جهات عليا نتيجة محسوبيات أو دفع فديات، وفي حالات أخرى بسبب صفقات تفاوض مع فصائل المعارضة المُسلّحة. وفي سياق هذا الإجراء، لا يُبلَّغ المعتقل بسبب نقله، ولا يعلم ما إذا كان سيُفرج عنه لاحقاً أم لا. هذا الترحيل لا يعني بالضرورة نهاية العذاب، إذ يُحتجز المعتقل في ظروف صعبة، ولكنها أفضل بكثير من سجن صيدنايا العسكري.

أما السيناريو الأكثر ندرة، فهو الإفراج؛ ففي حالات قليلة، قد يُفرج عن معتقلين من سجن صيدنايا دون سابق إنذار. حيث يتم نقل المعتقل إلى الشرطة العسكرية أو الفرع الأمني الذي أحاله للمحاكمة، وقد يبقى فترات طويلة في هذا الوضع قبل أن يتم الإفراج عنه أخيراً، ولكنه يُبقي تحت المراقبة الأمنية بعد خروجه. وفي كثير من هذه الحالات، لا تتسلم العائلة أي قرار قضائي يوضّح أسباب الاحتجاز أو الإفراج، ما يجعل التجربة بأكملها قائمة على الغموض والانقطاع عن القانون.

خاتمة وتوصيات

مع سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر وانهيار نظامه، دخلت سوريا طوراً تاريخياً جديداً، يحمل فرصاً نادرة لإعادة بناء الدولة على أسس من العدالة وضمان الحقوق والمحاسبة. لقد أُغلق سجن صيدنايا العسكري، وتم حلّ المحاكم الاستثنائية، بما فيها “محكمة الميدان” و”محكمة قضايا الإرهاب”، في خطوة أولى نحو تفكيك النظام القمعي الذي كان يحكم السوريين لعقود. ويُعدّ هذا التحوّل لحظة محورية، لا في مستقبل الدولة والنظام السياسي فحسب، بل في وجدان المجتمع السوري الذي لم يُشفَ من ندوب السجون بعد.

حاولت هذه الدراسة، عبر تتبّع مسارات وتبعات إحالة المدنيين إلى السجون العسكرية (سجن صيدنايا نموذجاً)، أن توضّح كيف بُنيت شبكة متكاملة من القهر باسم “القانون”، وكيف تم توظيف “مؤسسات العدالة” كواجهة شكلية لخدمة العنف الأمني الممنهج. فقد تحوّلت إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية والاستثنائية، وبالتالي السجون العسكرية، من إجراء بيروقراطي- استثنائي إلى نظام متكامل من الانتهاكات، جرى خلاله اختطاف سُلطة القضاء، وتكريس ممارسات؛ الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات الصورية، حتى باتت جزءاً من سياسة ممنهجة، مرتبطة ببُنية سُلطوية تراتبية، تتحكم فيها أجهزة أمنية ذات طابع فوق قانوني.

ورغم المؤشرات الإيجابية التي حملها إعلان السُلطة السورية الجديدة عن نيتها تحويل سجن صيدنايا إلى متحف للذاكرة الوطنية؛ إلا أن تحويل هذا الحجم من الوقائع والانتهاكات إلى تاريخ وذاكرة شاهدة على مرحلة يجب ألا تعاد، لا يمكن استكماله وتكريسه دون مشروع عدالة حقيقي بُبنى على أنقاض القمع وانتهاك الحقوق، يُعيد للضحايا مكانتهم، ويجبر الضرر، ويُحيل المسؤولين عن الجرائم إلى المحاكمة، ويُعيد تعريف القانون بوصفه ضمانة للمواطن لا أداة لخنقه. إن القرار الذي اتخذته السُلطة السورية الجديدة بإلغاء المحاكم الاستثنائية يمثل خطوة تأسيسية نحو العدالة، لكنه لا يكفي دون مسار متكامل يشمل الكشف عن مصير المفقودين، والمساءلة، وإصلاح القضاء والأجهزة الأمنية، وجبر الضرر.

وإذ تضع هذه الدراسة سجن صيدنايا في قلب النظام القمعي، فإنها ترى في سقوطه اختباراً للدولة الجديدة: هل ستكون عادلة بقدر ما كان ظالماً؟ وهل ستتمكن من بناء مستقبل لا يُعاد فيه إنتاج الاستثناء تحت مسمى جديد؟ ومن هنا، تبرز ضرورة تبني خطوات عملية ومترابطة، تمهّد لعدالة انتقالية حقيقية، وتعيد ثقة المواطنين في القانون ومؤسسات الدولة. وعليه، توصي هذه الدراسة بالتالي:

مستوى الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

- إنشاء محكمة/آلية خاصة ضمن هيئة العدالة الانتقالية، تختص بالنظر في مسارات الإحالة إلى القضاء العسكري والاستثنائي، بين عامي 2011-2024، وبخاصة تلك التي أفضت إلى أحكام ضمن السجون العسكرية وعلى رأسها سجن صيدنايا، أو الإعدام ضمنه.

- في إطار جهود المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ضمن الهيئة، يوصى بتتبع سلسلة الأوامر والقيادة التي أنتجت مسار الإحالة إلى السجون العسكرية، بدءاً من مكاتب التحقيق والمحققين ضمن الفروع الأمنية مروراً برؤساء الأقسام والإدارات وصولاً إلى قضاة المحاكم العسكرية والاستثنائية، وحتى وزير الدفاع ورئيس الجهورية السابق. خاصة وأن تلك السلسلة هي المسؤولة فعلياً عن إنتاج هذا المسار والمصادقة عليه في مختلف مراحله.

- ضمان استقلالية الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وتحصينها بإطار قانوني وموارد كافية تمكّنها من أداء مهامها بفعالية وشفافية، وتعزيز تعاونها مع المؤسسات الوطنية المعنية من جهة، والجهات الحقوقية-الدولية المستقلة من جهة أخرى.

- تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والمنظمات الحقوقية السورية، والتي راكمت خبرات وبيانات ووثائق مهمة على مدار سنوات، حول التعذيب والإخفاء القسري سواء في السجون العسكرية أو غيرها، وضمان مشاركة فعالة لروابط الضحايا في هذا التعاون المحتمل، خاصة وأنها روابط مُنظمة ومُهيكلة وذات خبرة وتمثّل مختلف شرائح الضحايا، وذلك بهدف تبني مقاربة تقوم على مركزية الضحايا ضمن أي مسار عدالة ومحاسبة قادم.

- إطلاق برنامج وطني لجبر الضرر الشامل، يشمل الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي للناجين من السجون ولذوي المختفين والمعدومين، ويعيد الاعتبار القانوني والرمزي للضحايا.

مستوى الهيئة الوطنية للمفقودين

- وضع ولاية قانونية واضحة للهيئة تشمل كشف مصير المفقودين والمختفين قسراً، خاصة بين عامي 2011 -2024، وتحديد المسؤوليات المؤسسية والفردية عن حالات الإخفاء، بما في ذلك الفروع الأمنية والمحاكم والسجون العسكرية.

- استحداث آلية داخل الهيئة لتتبع خارطة إحالات المدنيين من وإلى السجون العسكرية، لا سيما عبر مراكز الشرطة العسكرية والمشافي العسكرية، التي شكّلت نقاطاً مركزية كانت تصبّ فيها وتتقاطع عبرها أسماء المعتقلين، سواء أحياء أو متوفين. ونظراً لأن هذه المراكز خضعت لبيروقراطية-أمنية واحتفظت بسجلات توثيق، فإن تتبع تلك المسارات يمكن أن يشكّل أداة حاسمة للمساعدة في الكشف عن مصير المفقودين، من خلال تحليل الأسماء، وتواريخ الإحالة، وأوامر النقل، وسجلات الوفاة الرسمية أو غير المعلنة.

- حفظ وأرشفة الوثائق المرتبطة بمسارات الإحالة إلى السجون العسكرية، بما يشمل سجلات الشرطة والمشافي العسكرية، ضمن نظام مؤسسي تابع لهيئة المفقودين أو كجزء من أرشيف وطني عام. تُدار هذه الوثائق وفق معايير تحفظ سريّتها وسلامتها القانونية، مع ضمان إمكانية الرجوع إليها لاحقاً لأغراض العدالة وكشف المصير والمساءلة. بالإضافة إلى إنشاء سجل وطني للمفقودين يشمل بيانات موثّقة من عائلات المفقودين والمنظمات الحقوقية، ويُربط بقاعدة بيانات مركزية تُدار وفق أعلى معايير الحماية والسريّة.